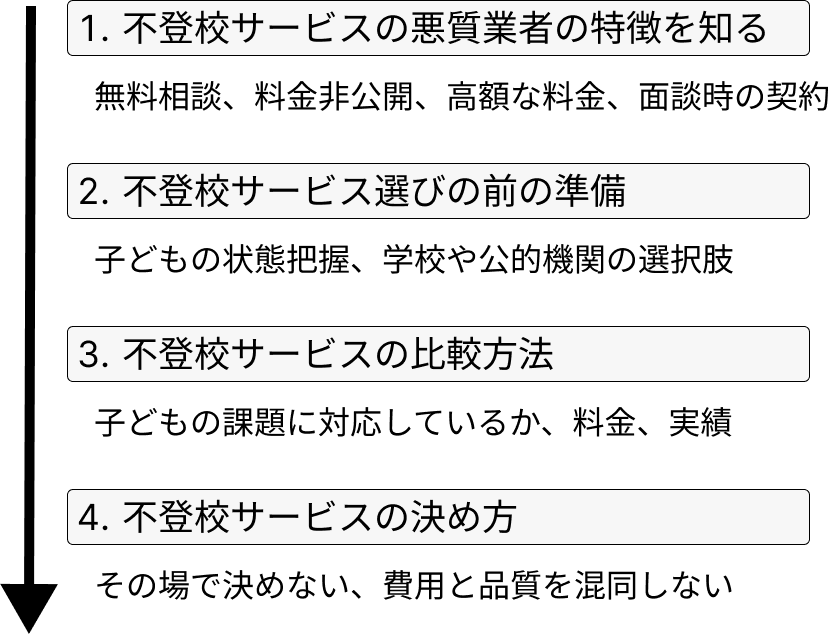

目次

学校と連携すべき5つの行動

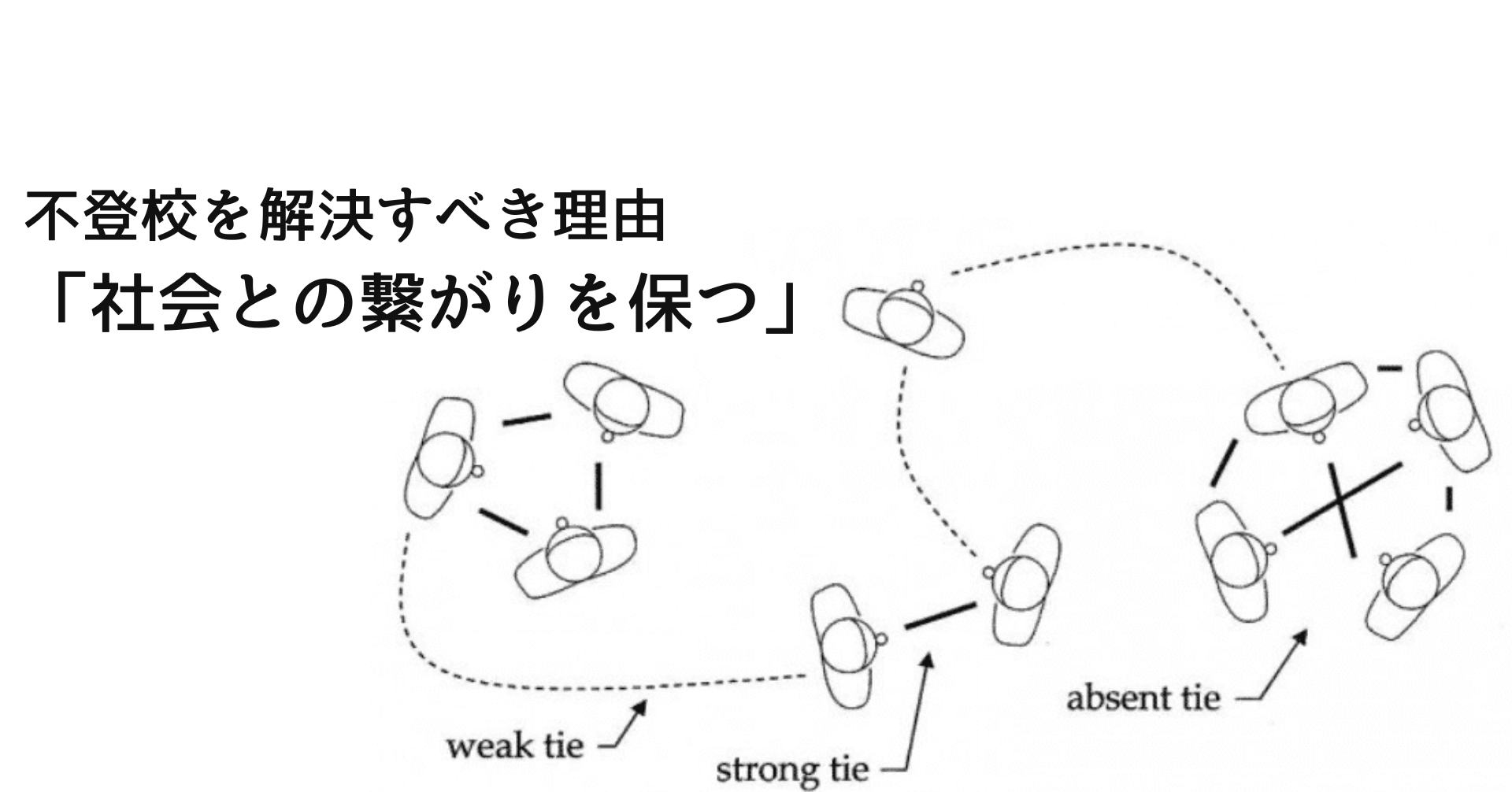

日本における不登校は、子どもと親、そして学校にとって切実な課題です。さまざまな理由から学校に通えなくなった子どもたちは、心身に不安やストレスを抱え、その状態が長引けばますます学校へのハードルが高くなってしまいます。

親としては子どもに寄り添いながらも、学校との連携が不可欠です。そして、ここで注意すべきは、ただ「登校を促す」ことに固執せず、子どもが安心して登校できる環境を整えることに重点を置くという姿勢です。本稿では、不登校の子どもが少しでも登校への第一歩を踏み出せるよう、学校との連携において取り組むべき具体的な行動を5つ紹介します。担任の先生や学校との効果的な協力体制を構築し、子どもが自身のペースで成長を実感できるよう、親としてどのように関わるべきかを掘り下げていきます。

| 行動 | 要点 | 内容 |

|---|

| 担任の先生と親の面談 | 不登校の原因ではなく、登校の障害を話し合い、具体的な支援策を共有する。 | 子どもが登校に感じているストレスを確認し、学校側と「どう乗り越えるか」を話し合う。面談前に子どもから不安要素を可能な範囲で把握し、冷静に共有する。 |

| 担任の先生と子どもの対話 | 親には話せない思いを担任の先生には話せる場合があるため、定期的な対話の場を設ける。 | 担任と子どもが週3回ほど短時間で話せる時間を確保する。子どもが話しやすい環境を整え、無理に登校を促さず、気持ちや不安を冷静に聞けるよう調整する。 |

| 先生の家庭訪問を調整 | 学校を遠い存在にしないため、子どもがリラックスして会えるタイミングで訪問する。 | 家庭訪問の前に、オンラインでの対話で信頼関係を築いておく。家庭訪問を学校復帰への「強制」にしない配慮を示し、家庭と学校で協力し訪問の目的を共有する。 |

| クラスの人間関係を整理 | クラスでの人間関係を整理し、登校の障害を減らしていくことで心理的な負担を軽減する。 | 担任を通して相手の生徒と話し、誤解や心の負担を減らす。友人関係のプレッシャーを和らげ、子どもが孤立を感じないように先生がサポートできるよう依頼する。 |

| 家庭学習と宿題の実施 | 授業の遅れを減らし、家庭内での学習習慣を確保することで学業面の不安を緩和する。 | 担任から進捗や課題を確認し、家庭学習を進める。自宅での学習の習慣化を進めると同時に、学校での学びが重要であることを伝え、登校の動機づけにつなげる。 |

参考:文部科学省「不登校の児童生徒への支援について」

行動1. 担任の先生と親の面談

不登校が始まると、多くの親はまず「なぜこうなってしまったのか」と、その原因に思いを巡らせます。しかし、この問いの問題は、そのほとんどが“学校に戻るための具体的な対策”に結びつかないからです。原因を探ることは一見有効に思えますが、実際には過去の出来事を振り返るだけで、次に進むための方策には直結しないことが多いのです。

そこで、「不登校になってしまった理由」ではなく「登校するための障害とは何か」に焦点を当て、そこから問題を解決するための行動を考えていくことが重要です。

まず、担任の先生との面談において、親が学校側と連携し、子どもの状況を正しく共有することが求められます。しかし、ここでも注意すべきは、原因の解明にこだわらない姿勢です。不登校の原因が何であれ、すでに現在の状況は「学校に行けていない」という事実であり、それに対処する方策を話し合うことが必要です。多くのケースで、不登校の直接的な原因が解明されたところで、その事実が解決への具体的な手段に変わることはありません。だからこそ、学校側と保護者の間では、不登校の理由について議論するのではなく、いかにして登校へのハードルを減らせるかに注力するべきなのです。

この「登校へのハードル」とは、子どもが抱えているストレスや不安、学校に対する抵抗感を指します。担任の先生と話す際には、具体的にどのような要素が子どもにとって苦痛であるか、またその苦痛を和らげるために何ができるかを冷静に話し合いましょう。ここで肝心なのは、子どもに対して無理強いをしないことです。親が過度に「学校に行くべきだ」と言い過ぎれば、子どもはさらに心を閉ざしてしまう可能性があります。子ども自身の声を尊重しつつ、親としての願望や希望は一旦置いて、あくまで客観的に現状を把握することが重要です。

また、面談を行う前に、子どもの心の準備も整えておく必要があります。多くの子どもは、親との会話の中で「どうして学校に行けないのか」という質問をされると、大きなプレッシャーを感じます。これは、子ども自身も自分の気持ちをうまく言葉にできないからです。たとえば「学校が怖い」「友達と会うのがつらい」といった感情はあっても、それがなぜなのかまでは説明できないことが多いのです。そのため、事前にできるだけ子どもから「今、学校に行くとどう感じるか」「学校に行くことを考えるとどんなことが頭に浮かぶか」を具体的に聞いておき、登校に対するストレスの原因をおおまかにでも把握しておくと、先生との面談もスムーズに進みやすくなります。

(参考:不登校中の子どもとの対話のポイント)

さらに、親が学校側に対して不満や要求を伝える場面では、慎重な姿勢を保つことが大切です。学校との連携は、あくまで協力関係でなければなりません。特に「学校がもっとサポートしてくれるべきだ」という主張を強めると、学校側も緊張感を持ちやすく、コミュニケーションがうまくいかない場合が少なくありません。学校の教師も、人員や時間の制約の中で多くの生徒を支援しています。

そのため、学校のサポートを期待する一方で、保護者自身が家庭でどのようなフォローが可能かを考え、それを先生と共有することが重要です。例えば、「家庭で子どもがリラックスできる時間を増やしてみます」「授業の内容は家庭で確認してフォローします」といった姿勢を示すことで、学校と家庭の協力体制が築かれやすくなります。

Point1. 原因よりも今を見る

不登校の原因を探ることは重要ですが、それよりも「登校を妨げているものは何か」という視点が大切です。原因究明にこだわりすぎると、具体的な解決策が見えにくくなります。

Point2. 登校のハードルを下げるための面談

担任との面談では、原因論ではなく、登校のハードルを下げるための具体的な方策を話し合うことが重要です。子どもの気持ちに寄り添い、無理強いせず、客観的に状況を把握することが求められます。

Point3. 子どもへの事前ヒアリング

面談の前に、子どもと事前に話し合い、学校に対する不安や抵抗感を把握しておくとスムーズです。また、学校に対しては、不満を訴えるのではなく、協力的な姿勢を示すことが大切です。

行動2. 担任の先生と子どもの面談

不登校の子どもが親と話す際、親の期待や失望を感じてしまい、正直に思いを伝えられないことがあります。これは、子どもが無意識に「親に迷惑をかけたくない」「心配をかけたくない」と感じてしまうからです。また、子どもは親に対して自分の弱みを見せたくないという思いから、強がりを言ったり、反発するような態度を取ったりしがちです。そのため、不登校の子どもが抱えている本当の思いを引き出すには、親ではなく担任の先生と直接面談することが大きな助けになります。

とはいえ、担任の先生もまた、子どもがどこまで本音で話せる相手なのかは状況次第です。特に、不登校の原因が担任の先生の対応に起因している場合や、先生に対して強い恐怖心や不信感がある場合には、逆効果になりかねません。こうしたケースでは、担任以外の学年主任や生活指導担当の先生など、別の信頼できる教員と話す機会を調整するのが適切です。

担任の先生との面談を行う場合、親としては子どもと先生の対話を週に2〜3回、短時間でもいいので確保するように依頼することが理想的です。頻度が少ないと、子どもが先生とのコミュニケーションを疎遠に感じてしまい、話をすること自体が負担になってしまう可能性があるからです。例えば、週に1回の対話だけでは、先生と話すことが「特別なこと」と感じられ、プレッシャーとなってしまう場合があります。そのため、日常的に少しずつ先生との接点を持つことで、子どもは徐々に学校に対する抵抗感を減らし、リラックスした状態で先生と向き合えるようになります。

ここで重要なのは、面談の内容が登校の促しに終始しないようにすることです。不登校の子どもが先生と話す際に「いつ登校する?」や「何が嫌なの?」といった質問ばかりをされると、学校へのプレッシャーが増してしまい、ますます心を閉ざしてしまう可能性があります。先生との会話が登校を強要するものではなく、子どもが現在感じている不安や葛藤を自由に話せる場として機能するように、会話の進め方について先生と親が事前に相談することも大切です。

また、面談の際に子どもが特定のストレスや不安を語った場合、先生がその場で対応を考えるのではなく、保護者に情報をフィードバックし、保護者との協力のもとで具体的な対策を練るようにしましょう。たとえば、子どもが「教室の雰囲気が怖い」と感じていると話した場合、先生と保護者が協力してどのような環境改善が可能かを一緒に考えることが有効です。保護者と先生が共通の理解を持ち、子どもが安心して自分の思いを話せる環境を整えていくことで、子どもは学校との距離感を徐々に縮めていくことができます。

さらに、先生との面談を行う中で、子どもが特定の問題に対して真剣に向き合っている姿勢を保護者が評価し、感謝の言葉を伝えることも効果的です。「先生と話してくれてありがとう」「自分の気持ちを少しでも伝えようとしてくれて嬉しい」という言葉は、子どもにとって大きな励みとなります。学校に通えない自分がどこかで「親の期待を裏切っている」と感じていることが多いため、親からのポジティブなフィードバックは、子どもにとって安心感と自信を取り戻すきっかけになります。

Point1. 子どもと親のコミュニケーションの難しさ

不登校の子どもは、親に心配をかけたくないという思いから、本当の気持ちを打ち明けにくいことがあります。また、親の期待に応えたいというプレッシャーから、無理をしてしまうこともあります。そのため、子どもが抱えている問題を正確に把握するためには、第三者の視点が必要となります。

Point2. 担任の先生との連携の重要性

担任の先生は、子どもと日常的に接しているため、子どもの様子を最もよく把握している人物です。しかし、担任の先生も万能ではなく、子どもが心を開けない場合もあります。そのため、学年主任や生活指導担当の先生など、別の教員と連携することも重要です。

Point3. 先生には傾聴を依頼

先生との面談では、登校を促すのではなく、子どもの話をじっくりと聞くことが大切です。面談の頻度を週に2~3回程度に設定し、子どもがリラックスして話せるような雰囲気作りを心がけましょう。また、面談の内容を保護者にフィードバックし、学校と家庭で連携して子どもをサポートすることが重要です。

行動3. 先生の家庭訪問を調整

不登校が長引くと、家庭と学校の双方からの支援がますます重要になります。その際、家庭訪問は子どもが学校との接点を感じながらも安心して話せる有効な手段となり得ます。しかし、これは慎重に行うべきアプローチです。家庭訪問は、保護者から見れば「学校側の手厚いサポート」として受け取れるものの、同時に学校側には多大な負担がかかります。そのため、家庭訪問を依頼する際には、慎重に計画を立て、タイミングを見極めることが重要です。

まず、家庭訪問の前提として、ある程度オンライン(電話・ビデオ面談など)での対話が進んでいることが望ましいです。オンラインでのやり取りを通じて、先生と子どもが少しでも打ち解けていると、家庭訪問の際にも心理的な負担が軽減されます。子どもが全く先生との接触がないままに突然家庭訪問をされると、かえって緊張やプレッシャーが増し、子どもがさらに心を閉ざしてしまうリスクがあるからです。そのため、事前にオンラインや電話でのコミュニケーションを一定の頻度で取り、子どもが「先生に会っても大丈夫かも」と思える状態を目指します。

家庭訪問を依頼する場合、先生が家に来ることの意味を子どもにしっかりと伝えることが肝要です。「先生が家に来てくれるから、学校に行けるように話してね」というようなプレッシャーをかけるのではなく、「先生が少し顔を見せに来てくれるみたいだよ」というニュアンスで、できるだけリラックスした雰囲気を保ちましょう。

家庭訪問の目的を「学校への復帰」に結びつけるのではなく、「ただ話をするため」という形で伝えると、子どもが構えずに済みます。親としては、家庭訪問が学校への復帰に直接つながることを期待したいところですが、それが子どもに重圧として伝わらないよう配慮することが大切です。

また、家庭訪問は学校側にとっても特別な時間を割いて行う活動であることを理解しましょう。例えば、家庭訪問の依頼が学校側にとってどれほど負担になるかについて、保護者が十分に理解しているかどうかが重要です。先生が家庭訪問を行うためには、通常の業務以外の時間を使う必要があるため、学校側からしても慎重に対応せざるを得ません。こうした状況を理解し、保護者としても家庭訪問は先生への負担が大きいと知った上で、先生に対して感謝の意を持って臨むことが大切です。

また、先生が家庭訪問を行う場合、その時間を有効に活用するため、事前に先生とどのような内容について話すべきかを相談しておきましょう。例えば、子どもが学校についてどのように感じているか、現在抱えている不安や問題について、先生と親が共通の認識を持っていると、家庭訪問がただの形式的なものではなく、具体的な成果を得る機会となります。さらに、子どもが話しやすい雰囲気を保つために、家庭訪問の日程や時間帯も子どものリズムに合わせるとよいでしょう。例えば、子どもが気分の良い時間帯に訪問を設定することで、リラックスした会話が生まれやすくなります。

最後に、家庭訪問が実現した場合、その成果を学校と共有し、今後の支援体制を継続していくことが重要です。例えば、家庭訪問で得られた子どもの心境や現状を学校全体にフィードバックすることで、担任以外の先生も子どもを理解し、学校全体で支える態勢が整うことになります。家庭訪問を通して、子どもが少しでも学校に近づく心境になった場合、次の段階としての具体的な行動計画を担任の先生と保護者で再度練り直すと良いでしょう。例えば、少しずつ登校できる環境づくりとして、無理のない範囲で短時間の登校を試みるなど、子どもの状況に合わせた柔軟な対応が可能になります。

このように、家庭訪問は学校と家庭が一体となって行うサポートの一環であり、タイミングや配慮の仕方が大きな成果を生む重要な要素です。

Point1. 家庭訪問の計画と準備

家庭訪問は、不登校の子どもと学校との橋渡しとなる有効な手段ですが、安易に行うべきではありません。事前にオンラインでのコミュニケーションを取り、子どもが先生に安心して話せる環境を整えることが大切です。また、家庭訪問の目的を「学校復帰」ではなく、「ただ話す」という形で伝えることで、子どもの負担を軽減できます。

Point2. 学校側の負担を理解し、協力的な姿勢で相談

家庭訪問は、学校側にとっても多大な負担となる活動です。そのため、保護者は、家庭訪問を依頼する際に、学校側の立場を理解し、感謝の気持ちを持って接することが重要です。また、家庭訪問で得られた情報を学校と共有し、今後の支援に繋げることも大切です。

Point3. 家庭訪問を効果的に行うために

家庭訪問を効果的に行うためには、事前に先生と相談し、訪問の目的や内容を明確にすることが大切です。また、子どもの様子やリズムに合わせて、訪問の日時や時間帯を設定することも重要です。家庭訪問を通して、子どもが少しでも学校に近づく心境になった場合は、次の段階として具体的な行動計画を立てることが求められます。

行動4. クラスの人間関係を整理

不登校の背景には、クラスでの人間関係が関係しているケースが少なくありません。学校生活の中で、子どもが他の生徒とどのような関わりを持っているかは、不登校を乗り越える際に大きな影響を与えます。文部科学省の調査によると、約15%の不登校児がクラスでの人間関係を「登校しづらくする要因」として挙げています。この「人間関係」とは必ずしも直接的ないじめを指すものではなく、微妙な対人関係の摩擦や、些細な衝突によるストレスも含まれます。こうした関係のこじれが、子どもの学校への抵抗感を生んでいることがあるのです。

(参考:不登校の実態2024年データ)

不登校の原因がいじめの場合は、学校側に厳密な調査と対応を求めることが不可欠です。いじめが関係している場合には、担任の先生だけでなく、学年主任や校長、場合によってはスクールカウンセラーや教育委員会も含めたチームで対応することが必要です。

しかし、いじめとまではいかない軽微な人間関係のトラブルが原因の場合、その対処には配慮が求められます。例えば、クラスメートとの些細な意見の食い違いや、思い違いによるすれ違いが原因の場合、子ども自身が感じている「気まずさ」や「不安」を減らすためのサポートが有効です。

このような場合、親が子どもを無理に説得しようとするのではなく、担任の先生と協力して慎重に対応を進めるのが効果的です。たとえば、担任の先生が中立的な立場から、子どものトラブル相手の生徒と話をしてみることをお願いするのも一つの方法です。この対話は、決してその相手を問い詰めたり、非難することが目的ではありません。むしろ、相手の生徒がどう感じているかを穏やかに話し、子どもの受けた印象が「誤解」であった可能性を示すことが狙いです。先生を通して、例えば「相手も非難する意図で言った訳ではなかったよ」「君が言った言葉は、相手は特に傷ついたりしていないみたいだよ」というように伝えてもらうことで、子どもの心の負担が軽減される可能性があります。

こうしたアプローチには、周囲の反応や状況のフィードバックを通して「自分が孤立しているわけではない」「些細なことを気にしすぎていたかもしれない」と感じられるようになる効果があります。人間関係における不安や緊張感が少しずつ和らげば、子どもも徐々に学校に対する心理的なハードルを下げることができるでしょう。

また、人間関係の調整を行う際には、担任の先生が子どもの話を一方的に受け取るのではなく、客観的な視点で関係性の背景を理解するよう努めることが求められます。親としても、子どもが語る内容をそのまま担任に伝えるのではなく、子ども自身の思いをやんわりと伝えつつ、先生が偏りなく対処できるようにサポートする姿勢が大切です。例えば、親としても「あの子と仲が悪いという話があったが、子ども自身ももしかしたら敏感になりすぎているかもしれないので、先生にも様子を見ていただけると助かります」といった形で、中立的に話を持ちかけると良いでしょう。

さらに、親や先生が子どもに対して「学校には楽しい面もあるよ」「他にも話しやすい子がいるかもしれない」と、ポジティブな視点を持たせることも効果的です。しかし、子どもが無理に友達を作ることを強要したり、「もっと頑張って」といった精神論を持ちかけたりすることは逆効果です。子ども自身が自発的に人間関係を再構築しようとする気持ちを持てるよう、親も担任の先生も見守る姿勢でいることが重要です。学校内での人間関係の調整を適切にサポートすることで、子どもが安心してクラスに戻るための足掛かりを作っていくことができるでしょう。

このようにして、子どもが抱える人間関係の不安を少しずつ解消する手助けをすることで、学校という環境に再び安心感を感じることができるようになります。

Point1. 不登校の原因に占める人間関係の多さ

不登校の原因として、クラス内の人間関係が大きな影響を与えているケースが多く見られます。これは、いじめのような直接的なものだけでなく、微妙な対人関係の摩擦や誤解など、様々な要因が考えられます。これらの問題が、子どもに学校に対する不安や抵抗感を生み出し、不登校につながることがあります。

Point2. 人間関係への対応

人間関係が原因の不登校に対しては、学校、教師、親が協力して慎重に対応することが重要です。例えば、担任の先生が中立的な立場で、トラブル相手の生徒と話をしたり、子どもに状況を客観的に伝えたりすることで、子どもの不安を軽減することができます。また、親も、子どもの話を一方的に伝えるのではなく、教師に客観的な情報を提供し、協力的な姿勢を示すことが大切です。

Point3. ポジティブなアプローチ

子どもに無理に友達を作らせたり、精神論で励ますのではなく、子どもが自ら人間関係を再構築できるよう、周囲が見守ることが重要です。学校での楽しい面や、他の友人の存在などを伝え、学校という環境に再び安心感を感じられるようにサポートすることが求められます。

行動5. 家庭学習と宿題の実施

不登校が長引くにつれて、子どもが授業から遅れを取ることは避けられなくなります。この学業の遅れがさらに子どもの不安やストレスを増幅させ、「授業についていけないのなら学校に戻れないかもしれない」というプレッシャーを感じさせてしまいます。そのため、家庭学習と宿題の実施は、登校への不安を和らげるためにも、非常に重要な要素です。子どもが少しずつでも学習を続けていることで、学校に戻った際に周囲と大きく差がつかないように支援することができます。

まず、家庭学習を行うにあたって、保護者が担任の先生から授業の進捗や課題内容を定期的に聞き出し、それをもとに子どもが取り組みやすい範囲で学習を進めていくのが望ましいです。この「進捗を知っている」という感覚が、子どもに「置いて行かれていない」という安心感をもたらします。たとえば、週に1回、担任の先生に授業内容を確認し、特に大事なポイントや理解しておくべき内容を共有してもらうと良いでしょう。その内容をもとに、家庭で無理のない範囲で子どもに学習を促すことが可能です。

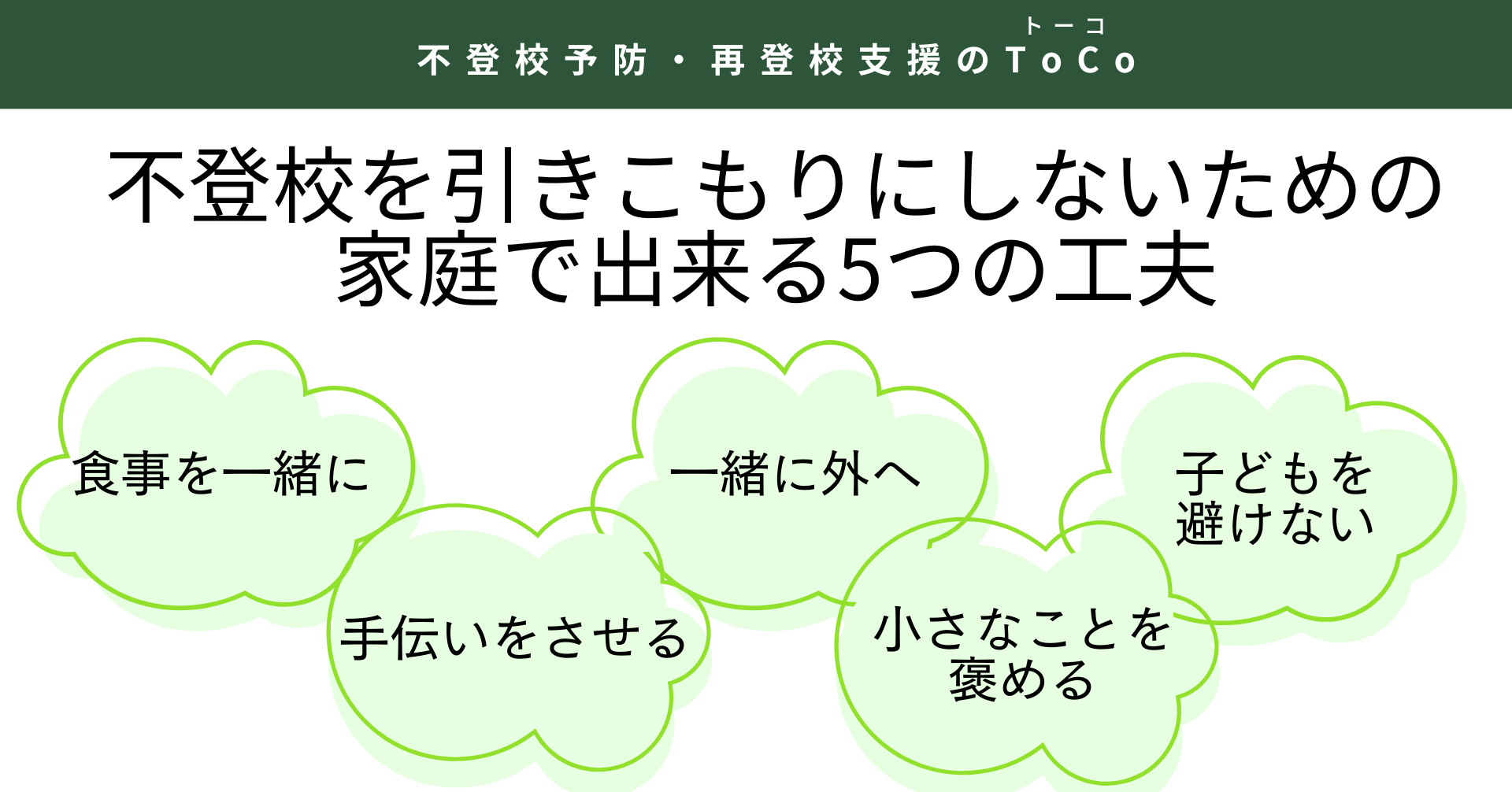

家庭学習にはもう一つの利点があります。家にいる時間を「楽で快適な空間」としてだけではなく、学びを含む「成長の場」として子どもに認識させることができる点です。不登校が長期化するケースでは、家庭が子どもにとってあまりにも居心地の良い避難所になり、学校への再登校が心理的に遠ざかってしまうことがあります。

そこで、家庭内で定期的な学習時間を設け、学習を行うことで「いっそ学校に行って授業を受けた方が良いかもしれない」と思えるような環境を整えることができます。具体的には、「家で学ぶことも大事だけど、やっぱり先生に教えてもらったほうが分かりやすいよね」などと親が話してみたり、学校で学ぶことの利点をさりげなく伝えると良いでしょう。

合わせて、子どもが不登校であることを理由に、「休養が必要だから」と甘やかしてしまい、学業をまったく求めない生活を送らせることには注意が必要です。不登校は決して「病気」ではありません。過剰にケアをしすぎると、かえって学校に戻る意欲を削いでしまう可能性があります。家庭内での学習は、プレッシャーをかけずにゆるやかに行う一方で、少しずつ自分で計画を立てたり、学習の目標を持てるように手助けすると良いでしょう。たとえば、学習内容に小さな区切りを作り、達成感を得られるようにすることで、子どもの自己効力感を高めることができます。「今日は算数のこの部分だけやってみよう」「次の週末までにこの問題を解けるようにしよう」といった小さな目標を設定し、達成したら褒めることが効果的です。

また、子どもの学習に関しては、親が全面的に手を出さないことも重要です。不登校の子どもに過剰な手助けをすると、子どもが自分の力で問題を解決する意欲を失ってしまう可能性があります。たとえば、宿題を手伝うにしても、最初の一問だけを一緒に解き、次は自分で解いてみるよう促すと良いでしょう。子どもが自分で学ぶ楽しさを感じられるよう、親はサポートに徹することが大切です。学習の過程で「分からないところがあったら手伝うけど、自分で考える時間も大切だよ」と声をかけることで、子どもに自己主導的な学習態度を持たせることができます。

さらに、家庭学習の進捗を学校と共有することも、再登校をスムーズにする要素となります。家庭で行っている学習の成果を担任の先生に伝えることで、学校側も子どもの努力を理解し、登校再開時のサポートがしやすくなります。たとえば、「家でこの範囲は頑張って勉強しました」と担任の先生に伝え、授業でその範囲が出た際に配慮してもらうようお願いすることも一つの手です。これにより、再登校時に子どもがついていきやすい環境を整えられるのです。

家庭学習と宿題を通じて、子どもが少しずつ学業に対する自信を取り戻し、学校生活への準備が整っていくことが期待できます。

Point1. 登校への不安軽減と学力維持

不登校が長引く中で、家庭学習は子どもが学校に遅れをとる不安を解消し、学力維持に不可欠です。家庭学習を通して、学校に戻った際に周囲との差を感じにくくなり、登校への抵抗感を減らすことができます。

Point2. 家庭環境の転換と学習意欲の向上

家庭学習は、家庭を単なる休息の場から学びの場へと転換させます。これにより、子どもは「学校で学ぶ方が良い」という意識を持ち、自然と学校への意欲が湧いてきます。

Point3. 子供の主体性と自信の育成

家庭学習では、子どもに過度な干渉をせず、自分で課題を見つけ、解決する機会を与えることが重要です。小さな目標を設定し、達成感を味わうことで、子どもの自信と自己効力感を高めることができます。

まとめ

不登校への対応には、親の忍耐と柔軟な視点、そして学校との緊密な連携が求められます。担任の先生と親の面談で「登校の障害」について具体的に把握し、担任の先生と子どもが週数回の対話を重ねることで、子どもが少しずつ学校と関わる気持ちを取り戻すことが期待できます。

また、オンラインでの会話が進んだ段階で家庭訪問を行うことで、子どもにとって学校が身近な存在となり、登校への不安が和らぎます。さらに、クラス内の人間関係に配慮し、担任の先生を介した調整を行うことで、対人関係の緊張を軽減できます。そして、家庭内で学習の習慣を取り戻すことで、学業面での不安が解消され、再登校へのモチベーションが高まるでしょう。

これらの行動は、単に「登校を促す」ものではなく、子どもが安心して学校生活に戻れるための「支え」を築くためのものです。焦らず、一歩一歩子どもの気持ちに寄り添いながら進めていくことで、子どもは学校に戻り、社会とつながるための自信を少しずつ育むことができるでしょう。

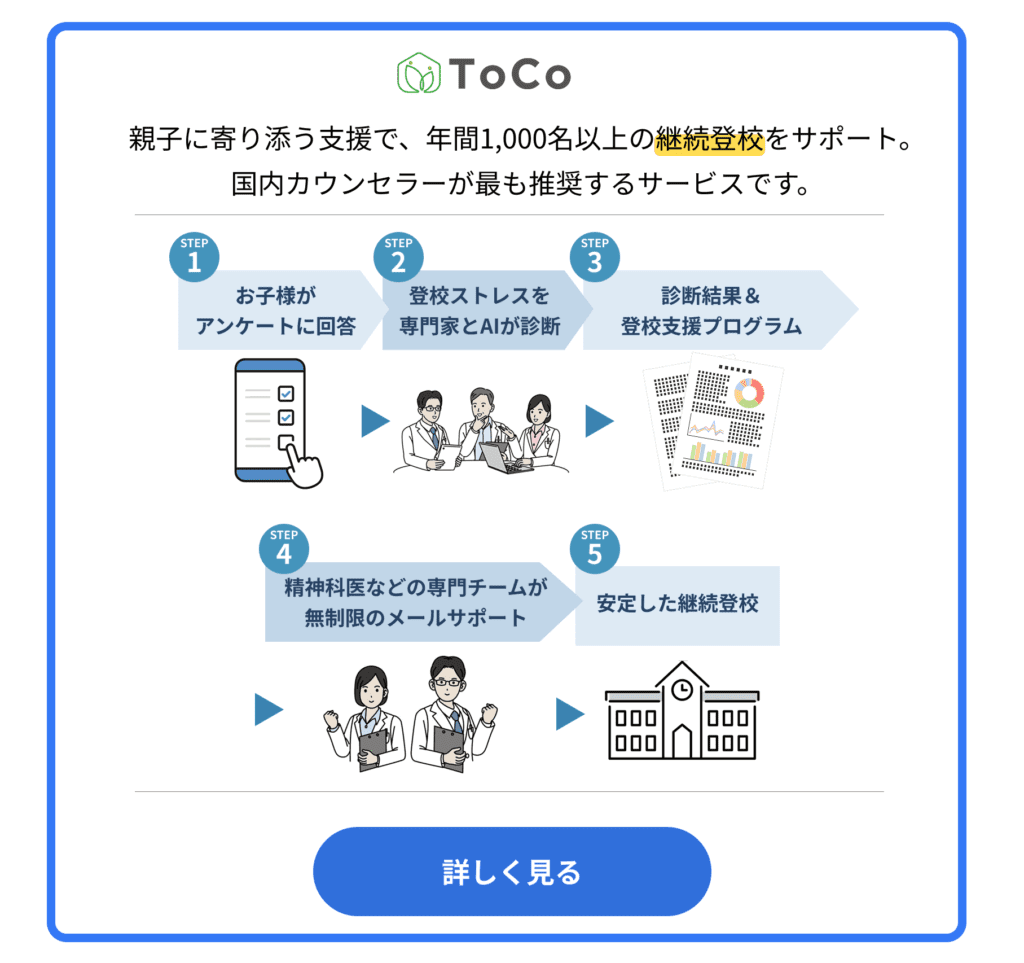

ToCo(トーコ)について

私たちToCoは、お子様が不登校から脱却するための専門的な支援を行っており、年間1,000名以上のお子様が平均1ヶ月で再登校しています。

学校や行政機関による対策が進む中、不登校数は年々増え続けています。私たちは、不登校が続いてしまう要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが再登校までサポートします。

不登校でお悩みの方はぜひ検討ください。