新学期にスムーズに登校するための接し方とは?

不登校や引きこもりの問題に取り組む児童心理司の藤原と申します。私は、不登校予防や再登校支援を行うToCo株式会社の顧問として、数多くの保護者の方々と向き合いながら、子どもたちの学校復帰をサポートしてきました。

新学期が始まるとき、お子さんがスムーズに登校できるかどうかは、多くの親御さんにとって重要な関心事です。特に、過去に不登校の経験があったり、学校に対する不安を強く感じているお子さんをお持ちのご家庭では、「どうすれば新学期を乗り越えられるのか」と悩まれることも多いでしょう。

本稿では、新学期に対する子どもの心理と対策について、データを交えながら詳しく説明していきます。

目次

第一章:新学期が不安になる子どもの心理

1.1 新学期が子どもに与える心理的負担

新学期は、子どもにとって環境の変化が大きい時期です。クラス替えや担任の変更、授業内容の進行、新しい友人関係の構築など、さまざまな要素が絡み合いながら、子どもたちに影響を与えます。こうした環境の変化に不安を感じること自体は自然なことですが、特に不登校の経験がある子どもにとっては、その不安がより強く表れやすく、場合によっては「学校に行きたくない」「登校が怖い」といった強い拒否感を示すこともあります。

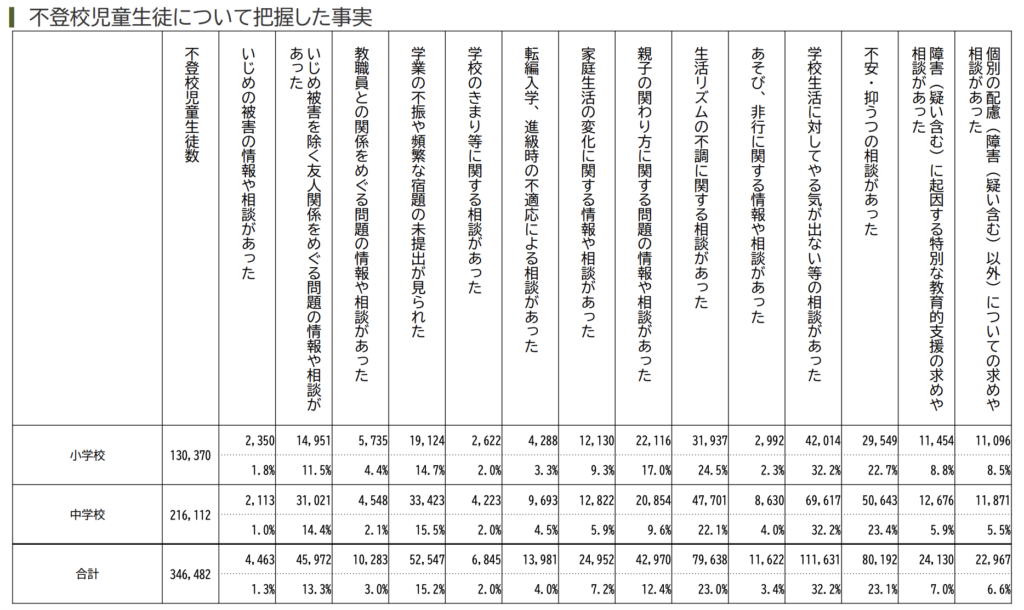

文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校調査(令和5年度)」によると、小中学生の不登校児童生徒数は約35万人と過去最多を更新しており、その背景として以下の要因が指摘されています。

- 無気力・不安(約49%)

- 生活リズムの乱れ(約16%)

- 対人関係の不適応(約12%)

- 学業不振(約5%)

このデータからも分かるように、不登校は単なる「怠け」ではなく、深刻な心理的要因が関わっていることが多いのです。特に「無気力・不安」に分類されるケースが約半数を占めており、新学期においては「うまくやれるだろうか」「また失敗したらどうしよう」といった不安感が強く影響することがわかります。

また、国立教育政策研究所の報告によると、不登校の子どもが学校復帰を考える際、最も大きな障害となるのは 「再び学校に行けるかどうか分からないという不安」 だとされています。これは、「登校しても大丈夫なのか」「また辛くなってしまうのではないか」という自己疑念が、学校復帰の足かせになっていることを意味します。

このことから、新学期の不安を軽減し、登校のハードルを下げるためには、「行こうと思えば行ける」という感覚を持たせること が重要になります。

1.2 不登校経験のある子どもに特有の心理的特徴

不登校経験のある子どもたちは、以下のような心理的特徴を持ちやすいことが知られています。

① 自信の喪失と自己評価の低下

不登校を経験した子どもは、過去に「行けなかった」「途中でやめてしまった」という経験を持つため、自信を失いやすくなります。「どうせ自分はまた行けなくなる」「みんなと同じようにできない」と考え、自己評価が低くなってしまうのです。

日本心理学会の研究(2023年)によると、不登校経験者の約70%が「自分に自信が持てない」と回答しており、その理由として「学校に行けなかったことが影響している」と述べています。

② 環境変化に対する強い抵抗感

不登校の経験がある子どもは、学校に対して「慣れ親しんだ場所ではない」という意識を持ちやすくなります。そのため、新学期のような環境の変化には特に敏感になり、ストレスを感じやすくなります。

このような子どもにとっては、新学期が「未知の環境」になってしまうため、不安が倍増するのです。

③ 先延ばし思考と回避行動

「行かなきゃいけないとは思うけど、怖い」

「明日から頑張ればいいや」

このように、不安が大きすぎると、人は目の前の課題を先延ばしにする傾向があります。これを心理学では「回避行動」と呼びます。

回避行動が続くと、「行かないことが当たり前」になり、再登校のハードルがどんどん上がってしまいます。こうした思考の癖を変えるためには、「少しずつ慣らしていく」「行動を習慣化する」といった対策が必要になります。

1.3 親が気づくべき「新学期のサイン」

子どもが新学期に対して不安を抱えている場合、いくつかのサインを出すことがあります。例えば、

- 「学校の話題を避ける」 → 新学期の話をすると黙り込む、話を逸らす

- 「体調不良を訴える」 → 朝になると「お腹が痛い」「頭が痛い」と言う

- 「イライラしやすくなる」 → ちょっとしたことで怒る、反抗的になる

- 「夜更かしが増える」 → 生活リズムが乱れ、朝起きられなくなる

こうしたサインを見逃さず、適切なサポートを行うことが大切です。

第二章:新学期に向けた心構え

不登校経験のある子どもが新学期を迎える際、親の対応が登校の成否を大きく左右します。ここで重要なのは、「共感」と「具体的な準備」のバランスをとること です。

ただし、「子どもの気持ちに寄り添う」ことと、「行かなくてもいいよ」と受け入れることは異なります。不登校を長期化させないためには、親の言葉がけや行動が決定的な役割を果たします。本章では、親ができる適切な接し方 について詳しく解説します。

2.1 子どもの不安に寄り添うことの重要性

不登校経験のある子どもは、学校に対して「怖い」「失敗するかもしれない」という強い不安を抱いています。この不安を無視したり、否定したりすると、かえってプレッシャーになり、登校意欲がさらに低下してしまいます。

例えば、次のような対応は避けるべきです。

- 「また学校休むの?」と責める → 自己否定感を強め、親との信頼関係を損なう

- 「頑張れば行けるよ」と励ます → 子どもにとっては「頑張れない自分はダメ」というメッセージに聞こえる

- 「行かなくてもいいよ」と逃げ道を与える → 登校するための努力を放棄するきっかけになる

では、どのように声をかけるのが適切なのでしょうか?

共感のある声かけの例

・「新しいクラス、ちょっと不安だよね」 → 子どもが「そうだよね」と気持ちを整理しやすくなる

・ 「最初は緊張するよね。でも、去年も頑張ってたよね」 → 以前の成功体験を思い出させる

・ 「どうしたら行きやすくなると思う?」 → 子ども自身に考えさせることで、自主性を育む

このように、「不安な気持ちを認めつつ、解決策を探る」スタンスが重要です。

2.2 「生活リズムの安定」が登校の鍵

不登校の子どもに共通する特徴の一つとして、「生活リズムの乱れ」があります。文部科学省の調査でも、不登校の約16%が「生活リズムの崩れ」を理由として挙げています。夜更かしや昼夜逆転が続くと、朝起きられず、結果的に登校の機会を失ってしまうのです。

したがって、新学期に向けては、以下のようなリズム調整が必要になります。

- 朝決まった時間に起きる → 休み中でも、登校時間に合わせて起床する

- 夜のスマホ・ゲームの時間を短縮する → 睡眠の質を向上させる

- 学校の時間割に近い生活を送る → 昼寝を避け、日中の活動を増やす

特に、「朝起きられない」問題は、登校を妨げる大きな要因になります。親が「学校に行く前提」の生活習慣を意識的に作ることが重要です。

2.3 「学校に行く流れ」とは?

登校のハードルを下げるためには、「学校に行くことが自然な流れ」となる環境作りが不可欠です。例えば、以下のような準備を整えておくと、子どもがスムーズに動き出しやすくなります。

- 「制服を用意する」 → 親が手伝うことで、「学校に行く前提」の空気を作る

- 「通学路を一緒に歩いてみる」 → 事前にルートを確認することで、登校のハードルを下げる

- 「仲の良い友達と約束をする」 → 誰かと一緒に行くことで、安心感を持たせる

このとき、「〇〇しておきなさい」と指示するのではなく、「一緒にやろうか?」 という形で関わることがポイントです。

2.4 親が意識すべき「適度な距離感」

不登校からの再登校では、親がどこまで介入すべきか が大きな課題となります。関わりすぎると子どもが自立できなくなり、放任すると再び登校意欲が低下するという難しいバランスが求められます。

適切な距離感を保つために、以下のようなスタンスを意識しましょう。

・「助けが必要なときは手を貸す」 → 例えば「準備を手伝う」「送迎をする」など、最小限のサポートを行う

・「行動は子ども自身に決めさせる」 → 「どうしたい?」と問いかけることで、登校の決定権を本人に持たせる

・「結果にこだわりすぎない」 → 1日行けなかったとしても、次の日に再挑戦できるよう励ます

「学校に行くこと」は大切ですが、「その過程」も同じくらい重要 です。親が焦ると、子どももプレッシャーを感じ、逆効果になります。

第三章:新学期にスムーズに登校するための接し方

新学期は、子どもにとって大きな環境の変化があるタイミングです。不登校の経験がある子どもにとっては、「また学校に行けなくなるのではないか」「クラスに馴染めるだろうか」など、不安が増す時期でもあります。そのため、新学期をスムーズに迎えるためには、親の適切な関わり方 が欠かせません。

本章では、新学期に向けて親ができる具体的なサポート方法を詳しく解説します。

3.1 新学期の不安を減らすための準備

■ 「学校が遠い存在」にならないようにする

長期の不登校や長期休暇の間、学校との関わりが薄れると、子どもにとって学校が「遠い存在」になり、再登校のハードルが高くなります。新学期に向けて、以下のような準備をしておくと、登校への心理的負担を減らせます。

- 学校の話題を日常に取り入れる

- 「新しい先生、どんな人かな?」

- 「夏休みの宿題はどんなのがあった?」

- 「○○くん(友達)、元気かな?」

- 事前に学校へ足を運ぶ機会を作る

- 始業式の前に登校し、校舎の雰囲気に慣れる

- 担任の先生と事前に話しておく

- 学校の近くを散歩し、通学の感覚を取り戻す

- 生活リズムを学校モードに戻す

- 朝起きる時間、食事のタイミング、勉強の時間を整える

- 夜更かしを避け、登校時間にスムーズに起きられるようにする

学校に行くことが「特別なこと」ではなく、「当たり前の日常の一部」だと感じられるように準備をしていくことが大切です。

3.2 「行きたくない」と言われたときの対応

新学期が近づくと、子どもが「学校に行きたくない」と口にすることがあります。このとき、「どうして?」「行かないとダメだよ」と無理に説得すると、子どもはさらにプレッシャーを感じてしまいます。

■ 「行きたくない」の裏にある本当の気持ちを探る

子どもが「行きたくない」と言うとき、実際には「行けない」「どうしていいかわからない」という心理が隠れています。

例えば、次のような不安を抱えていることが多いです。

- 「クラスに馴染めるか不安」 → 「先生や友達と話せるかな…」

- 「勉強についていけるか心配」 → 「みんなより遅れてるかも…」

- 「学校のルールが怖い」 → 「宿題や決まりごとが守れないかも…」

- 「そもそも学校に行く意味が分からない」 → 「どうして行かなきゃいけないの?」

これらの不安に寄り添うために、次のような言葉をかけるのが効果的です。

- 「久しぶりだから不安だよね。でも、一緒にできることを考えてみようか。」

- 「どんなことが不安なのか、少しずつ話してくれると嬉しいな。」

- 「学校に行くかどうかはまだ決めなくてもいいから、まずは準備だけしてみようか。」

親が「解決しなきゃ!」と思いすぎると、子どもは余計に追い詰められます。焦らず、不安を一つずつ整理していくことが重要です。

3.3 新学期の朝、スムーズに登校するための工夫

■ 朝の支度をスムーズにするためのポイント

新学期初日は、登校への緊張がピークになります。朝の準備をスムーズにするために、次のポイントを押さえましょう。

- 前日の夜に準備を済ませる

- 制服や持ち物を整える

- 明日のスケジュールを確認する(何時に家を出るかなど)

- 朝は時間に余裕を持つ

- バタバタするとストレスが増すので、普段より少し早めに起こす

- 「早くしなさい!」ではなく、「ゆっくりでいいよ」と声をかける

- 登校のハードルを低くする

- 「今日は途中まで一緒に行こうか?」

- 「まずは学校の門まで行ってみようか」

- 「一日全部じゃなくてもいいから、午前中だけ行ってみる?」

いきなり「フルで登校しなければならない」と思うとプレッシャーになるので、「まずは学校に向かうこと」 を目標にするのがポイントです。

3.4 まとめ:親の適切なサポートが「新学期のスムーズな登校」につながる

新学期にスムーズに登校するために、親ができるサポートとして、次のようなポイントが重要です。

・「学校を遠い存在にしない」ために、事前準備をする

・「行きたくない」と言われたときは、不安の原因を探る

・ 朝の準備をスムーズにし、登校のハードルを下げる

親が「新学期をどう迎えるか」に焦点を当て、事前の準備や登校のサポートを行うことで、子どもが少しずつ学校に向かいやすくなります。

不登校経験のある子どもにとって、新学期は大きなハードルですが、「少しずつでも前に進めるように」と考えることが、親子にとって最も大切な視点です。

【国内最多の登校支援実績】トーコについて

私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。

「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。

それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。

無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。