目次

小学校生活は、義務教育の始まりであり、子どもにとって学びや成長の場であると同時に、新たな環境への適応や人間関係の構築など、様々な課題に直面する時期でもあります。

近年、日本国内における不登校は増加傾向にあり、2022年度には年間約14万人が不登校を経験しています。文部科学省によると、このうち男子児童は約8万人と、全体の約57%を占めています。

不登校は、決して子どもの甘えや弱さだけを原因とする事象ではありません。様々な要因が複雑に絡み合って起こる問題であり、早期発見・早期対応が重要です。

そこで今回は、小学生における不登校の兆候と対策について、男女別に詳しく解説していきます。

参考:文部科学省「不登校への対応について」

参考:文部科学省「不登校対策(COCOLOプラン等)について」

1. 小学生の不登校の現状

文部科学省の調査によると、2022年度における小学生の不登校率は4.2%であり、過去最高の水準となっています。不登校児童の男女比は男子の方が多く、男子児童が57%、女子児童が43%となっています。

2. 男女別の不登校の兆候

不登校の兆候は、男女共通のものと、男女間で若干の違いが見られるものがあります。

2.1 共通の兆候

- 身体症状

頭痛、腹痛、嘔吐、不眠、食欲不振、疲労感、無気力など - 精神症状

憂うつ感、不安感、イライラ、集中力の低下、無気力など - 行動の変化

朝起きられない、登校の準備を渋る、学校へ行かない理由を曖昧にする、家から出ようとしない、友達との約束をキャンセルする、ゲームやテレビばかり見るなど - 学習意欲の低下

授業への関心の低下、成績の低下、宿題をしないなど - 人間関係の悪化

いじめ、友達とのトラブル、先生との対立など

2.2 男子児童特有の兆候

- 攻撃的な行動

友達や家族に暴力を振るう、物を壊すなど - 内向的な行動

友達と遊ばない、一人でいることが多いなど - 落ち着きのない行動

じっとしていられない、そわそわするなど

具体例

- いつも元気だったのに、最近急に学校に行きたがらなくなった。

- 友達と喧嘩ばかりするようになった。

- 朝起きるのがつらそうにして、登校の準備をいつもギリギリまでしない。

- 授業中にそわそわしたり、集中力が続かない様子がある。

- ゲームやテレビばかり見て、外に出ようとしない。

2.3 女子児童特有の兆候

- 身体的な症状

腹痛、頭痛などの身体症状を訴える - 完璧主義

先生や親の期待に応えようとプレッシャーを感じる - 思春期特有の変化

体の変化などに関する悩みを抱える

具体例

- 毎日のように腹痛や頭痛を訴えて、学校を休むことが多い。

- 友達と仲良く遊んでいる様子を見かけない。

- 体重が極端に増減したり、拒食や過食などの症状が現れる。

- 先生や親に対して反抗的な態度をとることがある。

- 自分に自信が持てず、ネガティブな発言が多い。

3. 男女別の不登校への対策

3.1 男子児童への有効な対策

- 父親の積極的な関わり

- 一緒に遊ぶ時間を作る: 週末や休日に、キャッチボールやサイクリングなど、親子で楽しめる活動をする。

- 子どもの話をじっくり聞く: 学校生活のこと、友達のこと、将来の夢など、子どもの話を興味を持って聞く。

- 父親としての役割を意識する: 規律や責任感、社会性など、父親として大切なことを子どもに教える。

- スキンシップを積極的に取る: 抱きしめたり、頭を撫でたり、スキンシップを通して愛情を表現する。

- 運動やスポーツの機会を増やす

- チームスポーツへの参加を勧める: 野球やサッカーなどのチームスポーツに参加することで、協調性やコミュニケーション能力を育むことができる。

- 個人のスポーツにも目を向ける: ランニングや水泳などの個人のスポーツも、達成感や自信を得るのに有効である。

- 運動習慣を身につける: 毎日30分以上、体を動かす時間を設ける。

- 運動を通して目標を達成する: 運動会やマラソン大会などの目標を設定し、達成感を味わう。

- 男子同士のグループ活動:

- ボーイスカウトや少年野球チームなどの活動に参加する: 男同士のグループ活動を通して、仲間意識や協調性を育むことができる。

- キャンプや登山などのアウトドア活動に参加する: アウトドア活動を通して、自然と触れ合い、たくましさや冒険心を育むことができる。

- 共通の趣味を持つ友達と遊ぶ: ゲームやスポーツなど、共通の趣味を持つ友達と遊ぶことで、社会性を育むことができる。

3.2 女子児童への有効な対策

- 共感的な態度で話を聞く

- 子どもの話を最後までじっくり聞く: 話を遮ったり、否定したりせず、最後まで子どもの話を聞く。

- 子どもの気持ちに寄り添う: 言葉だけでなく、表情や態度で共感を示す。

- 「つらいね」「大変だったね」などの共感の言葉を伝える: 子どもが自分の気持ちを理解してもらえたと感じられるようにする。

- 友達との関係改善をサポートする

- 友達とのトラブルの原因を探る: 子どもが友達とどのようなトラブルを抱えているのか、原因を探る。

- 友達と話し合う機会を設ける: 子どもと友達が直接話し合い、問題解決できるようサポートする。

- 友達関係に関するアドバイスをする: 友達との接し方やコミュニケーション方法について、アドバイスをする。

- 必要に応じて、学校やスクールカウンセラーに相談する: 問題が深刻な場合は、学校やスクールカウンセラーに相談し、専門的な支援を受ける。

- 女性教員やカウンセラーの支援を受ける

- 女性教員との面談: 女子児童は、男性教員よりも女性教員に相談しやすい傾向がある。

- 女性カウンセラーによるカウンセリング: 女子児童特有の悩みや不安に理解のある女性カウンセラーによるカウンセリングを受ける。

- グループワークやワークショップ: 女子児童同士が悩みを共有し、互いに支え合うことができるグループワークやワークショップに参加する。

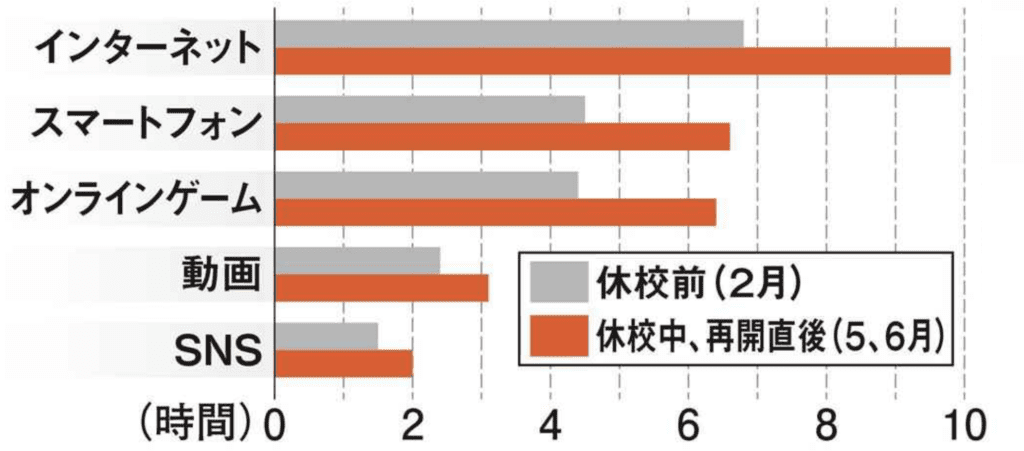

4. デジタル・デトックスによる対策

デジタル・デトックスとは、デジタル機器の使用時間を制限したり、完全に断つことで、心身のリフレッシュを図る行為です。小学生の場合、デジタル・デトックスは以下のような効果が期待できます。

- 生活習慣の改善

デジタル機器の使用時間を制限することで、勉強や運動、読書など、他のことに時間を費やすことができます。規則正しい生活習慣を身につけることで、心身の健康を維持することができます。 - 集中力の向上

デジタル機器による情報過多は、集中力を低下させると言われています。デジタル・デトックスによって、情報を整理し、集中力を高めることができます。 - ストレスの軽減

SNSでの誹謗中傷やネットいじめなど、デジタル機器に関連するストレスは、不登校の原因の一つとなります。デジタル・デトックスによって、ストレスを軽減し、心の平穏を取り戻すことができます。 - 家族との時間

デジタル機器にばかり気を取られていると、家族とのコミュニケーションが減ってしまうことがあります。デジタル・デトックスによって、家族との時間を増やし、絆を深めることができます。 - 睡眠の質の向上

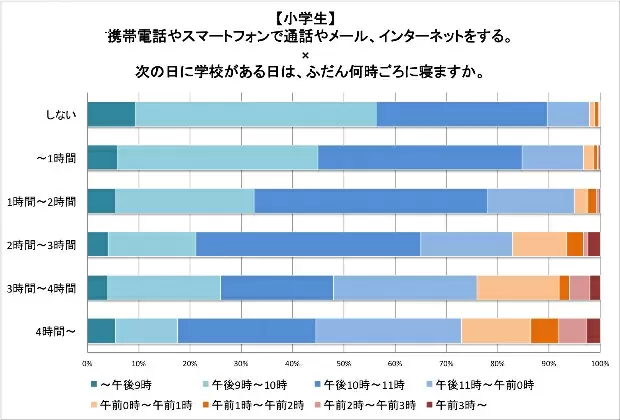

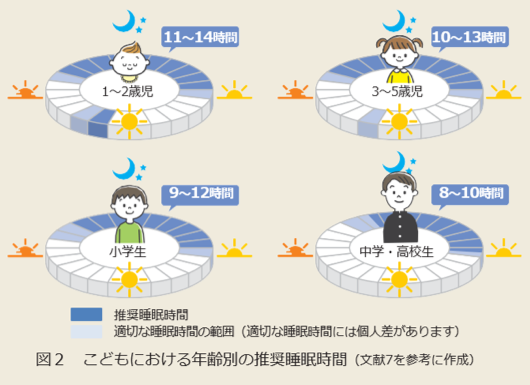

スマホやパソコンのブルーライトは、睡眠ホルモンの分泌を抑制し、睡眠の質を低下させることがわかっています。デジタル・デトックスによって、睡眠時間を確保し、質の高い睡眠をとることが可能になります。

5. メンタルヘルスの重要性

不登校は、決して子どもの甘えや弱さではありません。様々な要因が複雑に絡み合って起こる問題であり、早期発見・早期対応が重要です。

近年、日本では子どもの自殺者が増加しており、その背景には不登校や虐待、いじめなどの問題が潜んでいることが指摘されています。

子どもたちの心身の健康を守るためには、メンタルヘルスのケアが重要です。親御さんは、子どもの様子をよく観察し、何か異変を感じたら一人で抱え込まずに、周囲の人に相談することが大切です。

近年、政府は不登校対策に力を入れており、2016年には「不登校児童生徒等支援法」が施行されました。この法律では、不登校の子どもたちへの支援体制の強化や、スクールカウンセラーの配置などが義務付けられています。

また、民間団体による支援活動も活発化しています。NPO法人やボランティア団体などが、不登校の子どもたちやその家族のための居場所づくりや、学習支援、カウンセリングなどの活動を行っています。

6. まとめ

不登校は、決して子どもの甘えや弱さではありません。様々な要因が複雑に絡み合って起こる問題であり、早期発見・早期対応が重要です。

その際には男子と女子の傾向を把握することで、適切な対応を行える可能性が高まります。本記事がその一助となれば幸いです。更に詳しく知りたい場合や疑問がある場合はぜひお問い合わせください。

出典

不登校に関する統計データ

文部科学省「令和4年度学校基本統計調査」

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/sonota/2024.htm

文部科学省「不登校児童生徒等の実態に関する調査(令和4年度)」

https://www.mext.go.jp/

不登校の兆候と対策

全国不登校ネットワーク「不登校の兆候と対策」

https://futoko-net.org/do

NPO法人「登校拒否・不登校サポートセンター」

https://myanimelist.net/forum/?topicid=629791&show=610

文部科学省「不登校・長期欠席児童生徒等のための支援マニュアル」

https://www.mext.go.jp/content/211006-mxt_jidou02-000018318-1.pdf

デジタル・デトックス

総務省「デジタル・デトックスに関する調査」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc113400.html

厚生労働省「情報通信技術(ICT)と健康に関する指針」

https://www.mhlw.go.jp/index.html

メンタルヘルス

厚生労働省「こころの健康に関する情報提供サイト」

https://www.mhlw.go.jp/index.html

文部科学省「いじめ防止対策」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302904.htm

ToCo(トーコ)について

私たちToCoは、お子様が不登校から脱却するための専門的な支援を行っており、年間1,000名以上のお子様が平均1ヶ月で再登校しています。

学校や行政機関による対策が進む中、不登校数は年々増え続けています。私たちは、不登校が続いてしまう要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが再登校までサポートします。

不登校でお悩みの方はぜひ検討ください。