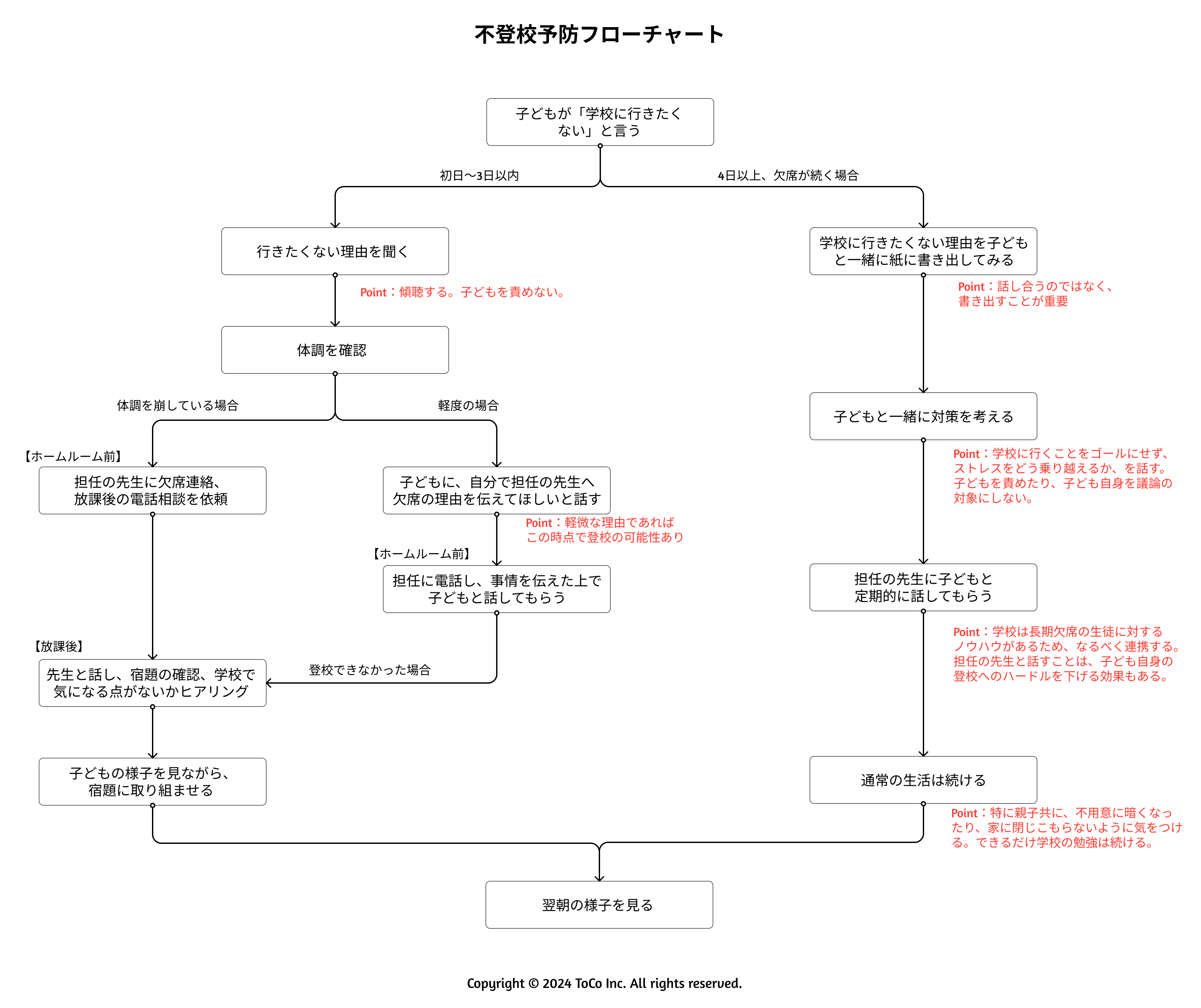

不登校予防フローチャート

目次

- 1. 子どもが「学校に行きたくない」と言う

- 2. 行きたくない理由を聞く

- 3. 体調を確認する

- 4-A. 担任の先生と連携する(体調不良の場合)

- 4-B. 軽度の場合の対応(登校可能性がある場合)

- 5. 学校に行きたくない理由を紙に書き出す

- 6. 子どもと一緒に対策を考える

- 7. 担任の先生と連携する(定期的な話し合い)

- 8. 通常の生活を続ける

- 9. 翌朝の様子を見る

上記の不登校予防フローチャートは、子どもが「学校に行きたくない」と言ったときの対処を簡易的に表したものです。

欠席から不登校になりにくくするためには、子どもの不安やストレスを理解し、少しずつ対処していくことが鍵となります。ご家庭によって適切な対処は異なりますが、一つの基本的な型として参考にしていただけますと幸いです。

参考:文部科学省「不登校対策(COCOLOプラン等)について」

参考:文部科学省「不登校への対応について」

1. 子どもが「学校に行きたくない」と言う

子どもが「学校に行きたくない」と話したときは、すぐに反応せず、冷静に受け止めましょう。子どもの一時的な気持ちである場合もあるため、数日間様子を見ることが大切です。もし、4日以上続くようであれば、別のステップでさらに深い対応を始めます。

2. 行きたくない理由を聞く

理由を聞く際には、子どもを責めず、話を傾聴することが重要です。子どもが安心して話せるように、親の価値観を押し付けず、気持ちを受け止める姿勢を示しましょう。このステップで大切なのは、子どもが「自分の気持ちが理解されている」と感じることです。

3. 体調を確認する

子どもが学校に行きたくない理由が、体調不良によるものかどうかを確認します。もし体調を崩している場合は、無理せず休ませ、健康回復を優先します。軽度の場合は、次のステップでさらなる対応を検討し、学校に行けるかどうかを一緒に話し合いましょう。

4-A. 担任の先生と連携する(体調不良の場合)

体調不良が理由で欠席する場合、担任の先生と連絡を取り合うことが大切です。放課後の電話相談などを依頼し、学校側と状況を共有しましょう。先生と話し合うことで、宿題や授業の内容を確認でき、無理のない範囲で家庭学習をサポートすることが可能になります。

4-B. 軽度の場合の対応(登校可能性がある場合)

軽い体調不良の場合、子どもが自身で担任の先生に理由を伝えられるよう促しましょう。これにより、子ども自身が気持ちを整理する機会を持つことができます。また、担任の先生に早めに状況を共有することで、登校の後押しをお願いすることが可能です。

5. 学校に行きたくない理由を紙に書き出す

子どもが「行きたくない」と感じている理由を一緒に紙に書き出すことは、気持ちを整理するのに役立ちます。口頭で話すよりも、書き出すことで悩みや不安が視覚化され、対策を考えるための第一歩になります。親は指導するのではなく、子どもと一緒に取り組む姿勢を大切にしてください。

6. 子どもと一緒に対策を考える

学校に行くことをゴールにせず、ストレスや不安をどう乗り越えるかに焦点を当てて話し合います。この段階では、子ども自身が解決方法を考えるプロセスに親も伴走し、無理強いせずに一緒に向き合うことが重要です。焦らず、子どものペースを尊重して進めましょう。

7. 担任の先生と連携する(定期的な話し合い)

不登校が長引く場合、担任の先生と定期的に連絡を取り合い、子どもと一緒に話す機会を設けてもらいます。学校側には不登校に対するノウハウがあるため、連携することで新たな対策が見えてくることも多いです。また、学校との連絡を密にすることで、子どもが学校に戻る際の心理的なハードルを下げることにもつながります。

8. 通常の生活を続ける

不登校が続いても、できるだけ通常の生活を保つように心がけます。親子ともに家に閉じこもらず、外出の機会を設けてリフレッシュすることが大切です。また、家庭内が暗い雰囲気にならないよう、日常生活を前向きに過ごす工夫をしましょう。

9. 翌朝の様子を見る

前日の対策がどう影響したか、翌朝の子どもの様子を確認します。子どもの気持ちが少しでも前向きになっている場合は、それを大切にサポートしていきましょう。登校が難しい場合は、再度フローチャートに戻りながら、焦らず取り組みます。

突然お子様が休みたいと言われると、動揺されたり、声掛けに悩まれることもあると思います。そのような時には、このフローチャートを一つの参考としてご活用ください。

【国内最多の登校支援実績】トーコについて

私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。

「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。

それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。

無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。