【2023年度】不登校に関する政府統計データ(文部科学省)

※データソース:令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果

※下記のデータを引用される場合は、引用元として当URLを記載ください。

目次

- 1. 小・中学校における理由別長期欠席者数の推移 | 2010〜2023年度

- 2. 不登校児童生徒の欠席期間別実人数 | 2023年度

- 3-1. 小中学校別・不登校児童生徒について把握した事実 | 2023年度

- 3-2. 小中学校、国公私立別・不登校児童生徒について把握した事実 | 2023年度

- 4. 不登校児童生徒への指導結果 | 2023年度

- 5. 都道府県別・理由別長期欠席者数 | 2023年度

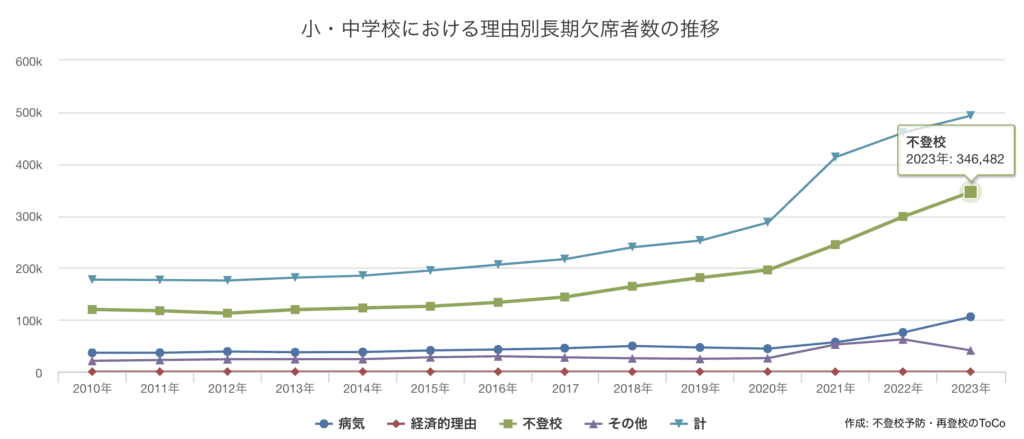

1. 小・中学校における理由別長期欠席者数の推移 | 2010〜2023年度

| 年度 | 在籍者数 | 不登校 | 割合 | 増減率 | 病気 | 割合 | 増減率 | 経済的理由 | その他 | 割合 | 増減率 | 計 | 割合 | 増減率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2010 | 10,566,028 | 119,891 | 1.13% | *** | 36,421 | 0.34% | *** | 129 | 20,929 | 0.20% | *** | 177,370 | 1.68% | *** |

| 2011 | 10,477,066 | 117,458 | 1.12% | ▲ 2.0 | 36,523 | 0.35% | 0.3 | 119 | 22,573 | 0.22% | 7.9 | 176,673 | 1.69% | ▲ 0.4 |

| 2012 | 10,333,629 | 112,689 | 1.09% | ▲ 4.1 | 38,916 | 0.38% | 6.6 | 91 | 24,073 | 0.23% | 6.6 | 175,769 | 1.70% | ▲ 0.5 |

| 2013 | 10,229,375 | 119,617 | 1.17% | 6.1 | 37,431 | 0.37% | ▲ 3.8 | 85 | 24,187 | 0.24% | 0.5 | 181,320 | 1.77% | 3.2 |

| 2014 | 10,120,736 | 122,897 | 1.21% | 2.7 | 37,851 | 0.37% | 1.1 | 64 | 24,239 | 0.24% | 0.2 | 185,051 | 1.83% | 2.1 |

| 2015 | 10,024,943 | 125,991 | 1.26% | 2.5 | 41,064 | 0.41% | 8.5 | 49 | 27,794 | 0.28% | 14.7 | 194,898 | 1.94% | 5.3 |

| 2016 | 9,918,796 | 133,683 | 1.35% | 6.1 | 42,813 | 0.43% | 4.3 | 29 | 29,768 | 0.30% | 7.1 | 206,293 | 2.08% | 5.8 |

| 2017 | 9,820,851 | 144,031 | 1.47% | 7.7 | 45,362 | 0.46% | 6.0 | 27 | 27,620 | 0.28% | ▲ 7.2 | 217,040 | 2.21% | 5.2 |

| 2018 | 9,730,373 | 164,528 | 1.69% | 14.2 | 49,624 | 0.51% | 9.4 | 24 | 25,863 | 0.27% | ▲ 6.4 | 240,039 | 2.47% | 10.6 |

| 2019 | 9,643,935 | 181,272 | 1.88% | 10.2 | 46,734 | 0.48% | ▲ 5.8 | 30 | 24,789 | 0.26% | ▲ 4.2 | 252,825 | 2.62% | 5.3 |

| 2020 | 9,578,674 | 196,127 | 2.05% | 8.2 | 44,427 | 0.46% | ▲ 4.9 | 33 | 26,255 | 0.27% | 5.9 | 287,747 | 3.00% | 13.8 |

| 2021 | 9,529,152 | 244,940 | 2.57% | 24.9 | 56,959 | 0.60% | 28.2 | 19 | 52,516 | 0.55% | 100.0 | 413,750 | 4.34% | 43.8 |

| 2022 | 9,442,083 | 299,048 | 3.17% | 22.1 | 75,597 | 0.80% | 32.7 | 36 | 62,307 | 0.66% | 18.6 | 460,648 | 4.88% | 11.3 |

| 2023 | 9,321,243 | 346,482 | 3.72% | 15.9 | 105,838 | 1.14% | 40.0 | 34 | 41,086 | 0.44% | ▲ 34.1 | 493,440 | 5.29% | 7.1 |

(注2) 調査対象:国公私立小・中学校(小学校には義務教育学校前期課程,中学校には義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程を含む。以下同じ。)

(注3) 「児童・生徒指導要録」の「欠席日数」欄の合計の日数により,年度間に30日以上欠席した児童生徒数を理由別に調査。なお,「児童・生徒指導要録」の「出欠の記録」欄のうち,「備考」欄に,校長が出席扱いとした日数が記載されている場合は,その日数についても欠席日数として含める。

グラフ

考察

日本の小・中学校における長期欠席者数の推移を分析した結果、特に注目すべきは不登校による欠席者数の増加です。統計によれば、不登校は長期欠席の主要な理由であり、年度ごとに一定の増減を繰り返しながらも全体的には増加傾向を示しています。一方で、病気や経済的理由による欠席者数は比較的安定しており、その他の理由も緩やかに増加している状況です。

まず、不登校が増加している背景として、現代の子どもたちを取り巻く環境の変化が挙げられます。教育現場ではいじめや友人関係の問題、学業への過度なプレッシャーが要因となるケースが多く報告されています。また、家庭環境の変化や、インターネットやSNSの普及により、人間関係が複雑化していることも要因と考えられます。さらに、コロナ禍における生活の変化が子どもたちの精神的な負担を増大させ、不登校の増加に拍車をかけた可能性があります。

病気による欠席は一定の割合を保ちながらも、年によって多少の増減があります。これは、感染症の流行や医療の進展による影響を反映していると考えられます。特に季節性のインフルエンザや、新型コロナウイルスの影響が統計に表れている可能性があります。

経済的理由による欠席は全体として非常に少なく、横ばいの状態が続いています。これは、日本の公教育制度が比較的安価であることや、義務教育期間中において学費負担が軽減されていることが要因と考えられます。しかし、少数ながらも経済的理由による欠席が存在するという事実は、貧困家庭が抱える課題の深刻さを浮き彫りにしています。

その他の理由による欠席者数は緩やかな増加を示しています。このカテゴリには、家族の事情や特別な教育的ニーズ、児童・生徒本人の個別の状況が含まれると推測されます。

2. 不登校児童生徒の欠席期間別実人数 | 2023年度

| 学校種別 | 国公私立 | 不登校児童生徒数 | 欠席30~49日 | 割合 | 欠席50~89日 | 割合 | 欠席90日以上で出席11日以上 | 割合 | 欠席90日以上で出席1~10日 | 割合 | 欠席90日以上で出席0日 | 割合 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 小学校 | 国立 | 366 | 124 | 33.9% | 122 | 33.3% | 90 | 24.6% | 18 | 4.9% | 12 | 3.3% |

| 小学校 | 公立 | 129,410 | 38,331 | 29.6% | 33,802 | 26.1% | 47,374 | 36.6% | 6,568 | 5.1% | 3,335 | 2.6% |

| 小学校 | 私立 | 594 | 185 | 31.1% | 195 | 32.8% | 190 | 32.0% | 20 | 3.4% | 4 | 0.7% |

| 小学校 | 計 | 130,370 | 38,640 | 29.6% | 34,119 | 26.2% | 47,654 | 36.6% | 6,606 | 5.1% | 3,351 | 2.6% |

| 中学校 | 国立 | 979 | 227 | 23.2% | 225 | 23.0% | 457 | 46.7% | 53 | 5.4% | 17 | 1.7% |

| 中学校 | 公立 | 207,013 | 36,666 | 17.7% | 42,284 | 20.4% | 102,529 | 49.5% | 18,366 | 8.9% | 7,168 | 3.5% |

| 中学校 | 私立 | 8,120 | 1,893 | 23.3% | 2,036 | 25.1% | 3,484 | 42.9% | 512 | 6.3% | 195 | 2.4% |

| 中学校 | 計 | 216,112 | 38,786 | 17.9% | 44,545 | 20.6% | 106,470 | 49.3% | 18,931 | 8.8% | 7,380 | 3.4% |

| 小・中合計 | 国立 | 1,345 | 351 | 26.1% | 347 | 25.8% | 547 | 40.7% | 71 | 5.3% | 29 | 2.2% |

| 小・中合計 | 公立 | 336,423 | 74,997 | 22.3% | 76,086 | 22.6% | 149,903 | 44.6% | 24,934 | 7.4% | 10,503 | 3.1% |

| 小・中合計 | 私立 | 8,714 | 2,078 | 23.8% | 2,231 | 25.6% | 3,674 | 42.2% | 532 | 6.1% | 199 | 2.3% |

| 小・中合計 | 計 | 346,482 | 77,426 | 22.3% | 78,664 | 22.7% | 154,124 | 44.5% | 25,537 | 7.4% | 10,731 | 3.1% |

考察

2023年度の日本の小中学校における不登校の総数は346,482人に達し、特に中学校の不登校の数は216,112人と、全体の6割以上を占めています。この数字が指し示すのは、非常に多くの学生が学校との関係が弱まっている実態です。

「不登校」と一句に言っても、具体的な状況は異なります。小中合計でみると、最も多いのは「欠席90日以上」の154,124人で、この中でも「出席0日」という、学校との縁が完全に切れた状況の学生は10,731人にのぼります。

中学校では特に長期的な欠席が盛んでおり、「欠席90日以上」は106,470人に達します。一方、小学校では「欠席30〜89日」の中期的な欠席が目立つのが特徴です。

不登校の背景には、さまざまな要因が存在します。学校内の人間関係やいじめなどの問題に加え、家庭の状況や学生自身の心理的ケアの問題が見過ごされないことが必要です。これに加え、コロナ禍の影響による学校生活の調和が困難になった事例も増えています。

3-1. 小中学校別・不登校児童生徒について把握した事実 | 2023年度

| 事実 | 小学校 | 割合 | 中学校 | 割合 |

|---|---|---|---|---|

| いじめの被害の情報や相談があった。 | 2,350 | 1.8% | 2,113 | 1.0% |

| いじめ被害を除く友人関係をめぐる問題の情報や相談があった。 | 14,951 | 11.5% | 31,021 | 14.4% |

| 教職員との関係をめぐる問題の情報や相談があった。 | 5,735 | 4.4% | 4,548 | 2.1% |

| 学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた。 | 19,124 | 14.7% | 33,423 | 15.5% |

| 学校のきまり等に関する相談があった。 | 2,622 | 2.0% | 4,223 | 2.0% |

| 転編入学、進級時の不適応による相談があった。 | 4,288 | 3.3% | 9,693 | 4.5% |

| 家庭生活の変化に関する情報や相談があった。 | 12,130 | 9.3% | 12,822 | 5.9% |

| 親子の関わり方に関する問題の情報や相談があった。 | 22,116 | 17.0% | 20,854 | 9.6% |

| 生活リズムの不調に関する相談があった。 | 31,937 | 24.5% | 47,701 | 22.1% |

| あそび、非行に関する情報や相談があった。 | 2,992 | 2.3% | 8,630 | 4.0% |

| 学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった。 | 42,014 | 32.2% | 69,617 | 32.2% |

| 不安・抑うつの相談があった。 | 29,549 | 22.7% | 50,643 | 23.4% |

| 障害(疑い含む)に起因する特別な教育的支援の求めや相談があった。 | 11,454 | 8.8% | 12,676 | 5.9% |

| 個別の配慮(障害(疑い含む)以外)についての求めや相談があった。 | 11,096 | 8.5% | 11,871 | 5.5% |

| 不登校児童生徒数 | 130,370 | 100% | 216,112 | 100% |

(注1) 複数選択可。「1.長期欠席者の状況」における「不登校」と回答した不登校児童生徒全員につき,当てはまるものをすべて回答。

(注2)「個別の配慮(障害(疑い含む)以外)についての求めや相談があった。」は、障害(疑い含む)に起因する特別な教育的支援以外の個別の配慮を指す。

考察

2023年度の小中学校における不登校問題について文部科学省が発表した統計によれば、小学校と中学校で異なる要因が見られるものの、共通していじめ、友人関係、教職員との関係、学業不振が主な要因として挙げられています。

まず、いじめの被害に関するデータを見ると、小学校で2,350件(1.8%)、中学校で2,113件(1.0%)が報告されています。いじめは児童生徒の精神的な健康に深刻な影響を及ぼし、不登校の引き金となることが多いです。学校現場では防止策が講じられているものの、根本的な解決にはまだ課題が残されています。

次に、友人関係をめぐる問題が小学校で14,951件(11.5%)、中学校で31,021件(14.4%)報告されています。これは、不登校児童生徒の最大の要因となっており、特に中学校では割合が高くなっています。思春期特有の人間関係の複雑さやソーシャルメディアの普及が、この背景にあると考えられます。

また、教職員との関係をめぐる問題も無視できません。小学校で5,735件(4.4%)、中学校で4,548件(2.1%)の事例がありました。生徒と教師の間の信頼関係が損なわれると、生徒が学校に通う意欲を失う原因となります。教職員の研修やコミュニケーションの向上が必要です。

最後に、学業の不振や宿題の未提出は、小学校で19,124件(14.7%)、中学校で33,423件(15.5%)と最多の報告数を記録しました。学力格差や学習習慣の欠如が、この課題の背後にある可能性があります。個別指導や学習支援体制の充実が求められます。

3-2. 小中学校、国公私立別・不登校児童生徒について把握した事実 | 2023年度

| 国公私立 | 小学校・国立 | 割合 | 小学校・公立 | 割合 | 小学校・私立 | 割合 | 中学校・国立 | 割合 | 中学校・公立 | 割合 | 中学校・私立 | 割合 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| いじめの被害の情報や相談があった。 | 36 | 9.8% | 2,264 | 1.7% | 50 | 8.4% | 21 | 2.1% | 1,967 | 1.0% | 125 | 1.5% |

| いじめ被害を除く友人関係をめぐる問題の情報や相談があった。 | 52 | 14.2% | 14,795 | 11.4% | 104 | 17.5% | 151 | 15.4% | 29,870 | 14.4% | 1,000 | 12.3% |

| 教職員との関係をめぐる問題の情報や相談があった。 | 37 | 10.1% | 5,643 | 4.4% | 55 | 9.3% | 20 | 2.0% | 4,365 | 2.1% | 163 | 2.0% |

| 学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた。 | 43 | 11.7% | 18,988 | 14.7% | 93 | 15.7% | 162 | 16.5% | 31,735 | 15.3% | 1,526 | 18.8% |

| 学校のきまり等に関する相談があった。 | 14 | 3.8% | 2,589 | 2.0% | 19 | 3.2% | 18 | 1.8% | 4,059 | 2.0% | 146 | 1.8% |

| 転編入学、進級時の不適応による相談があった。 | 6 | 1.6% | 4,249 | 3.3% | 33 | 5.6% | 28 | 2.9% | 9,216 | 4.5% | 449 | 5.5% |

| 家庭生活の変化に関する情報や相談があった。 | 35 | 9.6% | 12,025 | 9.3% | 70 | 11.8% | 79 | 8.1% | 12,317 | 5.9% | 426 | 5.2% |

| 親子の関わり方に関する問題の情報や相談があった。 | 63 | 17.2% | 21,920 | 16.9% | 133 | 22.4% | 140 | 14.3% | 19,847 | 9.6% | 867 | 10.7% |

| 生活リズムの不調に関する相談があった。 | 110 | 30.1% | 31,666 | 24.5% | 161 | 27.1% | 314 | 32.1% | 44,795 | 21.6% | 2,592 | 31.9% |

| あそび、非行に関する情報や相談があった。 | 10 | 2.7% | 2,977 | 2.3% | 5 | 0.8% | 16 | 1.6% | 8,527 | 4.1% | 87 | 1.1% |

| 学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった。 | 110 | 30.1% | 41,730 | 32.2% | 174 | 29.3% | 285 | 29.1% | 67,207 | 32.5% | 2,125 | 26.2% |

| 不安・抑うつの相談があった。 | 106 | 29.0% | 29,284 | 22.6% | 159 | 26.8% | 207 | 21.1% | 48,387 | 23.4% | 2,049 | 25.2% |

| 障害(疑い含む)に起因する特別な教育的支援の求めや相談があった。 | 38 | 10.4% | 11,381 | 8.8% | 35 | 5.9% | 40 | 4.1% | 12,246 | 5.9% | 390 | 4.8% |

| 個別の配慮(障害(疑い含む)以外)についての求めや相談があった。 | 33 | 9.0% | 10,979 | 8.5% | 84 | 14.1% | 68 | 6.9% | 11,341 | 5.5% | 462 | 5.7% |

| 不登校児童数 | 366 | 100% | 129,410 | 100% | 594 | 100% | 979 | 100% | 207,013 | 100% | 8,120 | 100% |

(注1) 複数選択可。「1.長期欠席者の状況」における「不登校」と回答した不登校児童生徒全員につき,当てはまるものをすべて回答。

(注2)「個別の配慮(障害(疑い含む)以外)についての求めや相談があった。」は、障害(疑い含む)に起因する特別な教育的支援以外の個別の配慮を指す。

考察

文部科学省の統計によると、2023年度における小中学校の不登校児童生徒数は引き続き高水準で推移しています。特に、公立小中学校における不登校児童生徒の数が圧倒的に多く、いじめや友人関係、教職員との関係といった問題が原因として浮き彫りになりました。

公立小学校では約12万9千人、公立中学校では約20万7千人が不登校となっています。この数字は、全体の大多数を占めており、同じく国立や私立学校と比較しても非常に高い割合です。特に中学校においては、不登校の背景にいじめが関連しているケースが顕著であり、その割合は14.4%になります。また、友人関係をめぐる問題も中学校で15.4%と高く、小学校と比較して生徒同士の関係性がより複雑化していることが伺えます。

一方で、私立学校における不登校の割合は公立と比較して低い傾向が見られます。例えば、私立小学校では不登校割合が1.7%に留まっており、中学校でも1.5%と抑えられています。この背景には、私立学校が提供するきめ細やかな指導や少人数制、家庭と学校の緊密な連携が寄与している可能性が考えられます。

4. 不登校児童生徒への指導結果 | 2023年度

| 学校種別 | 国立・不登校児童生徒数 | 国立・指導の結果、登校できた児童生徒 | 国立・指導中の児童生徒 | 公立・不登校児童生徒数 | 公立・指導の結果、登校できた児童生徒 | 公立・指導中の児童生徒 | 私立・不登校児童生徒数 | 私立・指導の結果、登校できた児童生徒 | 私立・指導中の児童生徒 | 計・不登校児童生徒数 | 計・指導の結果、登校できた児童生徒 | 計・指導中の児童生徒 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 小学校 | 366 | 129 | 237 | 129,410 | 39,553 | 89,857 | 594 | 196 | 398 | 130,370 | 39,878 | 90,492 |

| 割合 | 100.0% | 35.2% | 64.8% | 100.0% | 30.6% | 69.4% | 100.0% | 33.0% | 67.0% | 100.0% | 30.6% | 69.4% |

| 中学校 | 979 | 374 | 605 | 207,013 | 62,083 | 144,930 | 8,120 | 2,332 | 5,788 | 216,112 | 64,789 | 151,323 |

| 割合 | 100.0% | 38.2% | 61.8% | 100.0% | 30.0% | 70.0% | 100.0% | 28.7% | 71.3% | 100.0% | 30.0% | 70.0% |

| 計 | 1,345 | 503 | 842 | 336,423 | 101,636 | 234,787 | 8,714 | 2,528 | 6,186 | 346,482 | 104,667 | 241,815 |

| 割合 | 100.0% | 37.4% | 62.6% | 100.0% | 30.2% | 69.8% | 100.0% | 29.0% | 71.0% | 100.0% | 30.2% | 69.8% |

考察

2023年度の政府統計データによれば、公立学校では不登校児童生徒数が圧倒的に多く、全体の大部分を占めています。一方で、国立学校における不登校児童生徒数は小学校で366人、中学校で979人と公立に比べて少数ですが、指導の結果登校できた割合が高いことが注目されます。具体的には、国立小学校では35.2%、中学校では38.2%が指導の結果登校に至っています。

一方、公立学校では登校できた児童生徒の割合が全体で30.2%にとどまり、指導が継続中の児童生徒が69.8%を占めています。この差は、学校種別ごとの支援体制やリソースの違いを反映している可能性があります。国立学校では児童生徒数が少ない分、個別指導が行き届きやすい環境にあると考えられる一方、公立学校では多数の児童生徒を対象に支援を行うため、対応が困難になるケースが多いと推測されます。

また、不登校児童生徒の増加傾向は、教育現場における支援の課題を如実に示しています。たとえば、2023年度のデータでは、小学校よりも中学校で不登校の割合が高く、特に思春期の子どもたちに対する精神的なサポートが必要とされています。

これらのデータから読み取れるのは、不登校問題において「一律の解決策」が存在しないという現実です。国公私立それぞれの状況や特徴に応じた柔軟な対応が求められます。同時に、指導の効果を最大化するためには、学校だけでなく地域や家庭との連携が不可欠です。

さらに、国公私立間のデータを比較することで、不登校児童生徒の支援策における成功事例や課題点が浮き彫りになります。たとえば、国立学校の指導成功率の高さは、他の学校種別においても参考になる可能性があります。一方、公立学校では、より広範囲の児童生徒に対応するためのリソース増強が急務です。

5. 都道府県別・理由別長期欠席者数 | 2023年度

| 都道府県 | 在籍児童生徒数 | 不登校 | うち,50日以上の欠席 | うち,90日以上の欠席 | うち,出席10日以下 | うち,出席0日 | 病気 | 経済的理由 | その他 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 344,814 | 14,361 | 11,972 | 8,863 | 1,736 | 474 | 4,469 | 2 | 873 | 19,705 |

| 青森県 | 80,978 | 2,827 | 2,061 | 1,437 | 200 | 51 | 862 | 2 | 83 | 3,774 |

| 岩手県 | 82,685 | 2,459 | 1,900 | 1,258 | 191 | 41 | 552 | 0 | 72 | 3,083 |

| 宮城県 | 167,812 | 7,840 | 5,796 | 3,853 | 626 | 124 | 2,190 | 0 | 478 | 10,508 |

| 秋田県 | 57,610 | 1,947 | 1,579 | 1,124 | 222 | 59 | 629 | 0 | 156 | 2,732 |

| 山形県 | 73,863 | 2,339 | 1,718 | 1,221 | 168 | 48 | 480 | 0 | 96 | 2,915 |

| 福島県 | 128,938 | 4,338 | 3,495 | 2,543 | 426 | 119 | 1,450 | 2 | 388 | 6,178 |

| 茨城県 | 212,776 | 7,987 | 6,320 | 4,439 | 744 | 180 | 4,358 | 2 | 1,200 | 13,547 |

| 栃木県 | 142,897 | 5,850 | 4,631 | 3,283 | 618 | 192 | 1,732 | 0 | 609 | 8,191 |

| 群馬県 | 140,482 | 4,780 | 3,910 | 2,855 | 544 | 129 | 1,106 | 0 | 238 | 6,124 |

| 埼玉県 | 541,481 | 17,054 | 13,623 | 10,044 | 1,948 | 608 | 7,033 | 0 | 2,998 | 27,085 |

| 千葉県 | 458,001 | 14,592 | 11,348 | 8,172 | 1,540 | 497 | 7,464 | 1 | 2,784 | 24,841 |

| 東京都 | 950,066 | 34,199 | 27,023 | 19,740 | 4,372 | 1,345 | 10,430 | 1 | 4,842 | 49,472 |

| 神奈川県 | 668,643 | 24,631 | 19,416 | 13,930 | 2,639 | 780 | 7,049 | 1 | 2,779 | 34,460 |

| 新潟県 | 153,819 | 5,617 | 4,231 | 2,893 | 442 | 133 | 651 | 1 | 104 | 6,373 |

| 富山県 | 71,567 | 2,641 | 1,991 | 1,392 | 240 | 82 | 368 | 0 | 216 | 3,225 |

| 石川県 | 84,546 | 3,336 | 2,583 | 1,827 | 440 | 172 | 528 | 0 | 80 | 3,944 |

| 福井県 | 58,854 | 1,567 | 1,259 | 914 | 137 | 32 | 596 | 0 | 131 | 2,294 |

| 山梨県 | 57,679 | 2,261 | 1,760 | 1,239 | 218 | 67 | 642 | 0 | 420 | 3,323 |

| 長野県 | 152,341 | 7,060 | 5,053 | 3,376 | 500 | 144 | 1,117 | 0 | 495 | 8,672 |

| 岐阜県 | 151,932 | 5,741 | 4,464 | 3,091 | 474 | 147 | 1,506 | 0 | 882 | 8,129 |

| 静岡県 | 271,660 | 11,742 | 8,659 | 6,006 | 1,262 | 332 | 1,765 | 6 | 607 | 14,120 |

| 愛知県 | 604,140 | 24,051 | 17,560 | 11,905 | 2,052 | 713 | 3,224 | 3 | 2,167 | 29,445 |

| 三重県 | 133,611 | 4,696 | 3,694 | 2,558 | 442 | 124 | 1,362 | 0 | 559 | 6,617 |

| 滋賀県 | 119,448 | 4,087 | 3,098 | 2,031 | 266 | 64 | 1,195 | 0 | 785 | 6,067 |

| 京都府 | 184,439 | 6,210 | 5,001 | 3,537 | 617 | 183 | 1,369 | 1 | 1,053 | 8,633 |

| 大阪府 | 634,358 | 23,006 | 18,349 | 13,115 | 2,642 | 856 | 10,585 | 0 | 3,963 | 37,554 |

| 兵庫県 | 416,319 | 16,283 | 12,021 | 8,497 | 1,751 | 454 | 5,508 | 0 | 2,629 | 24,420 |

| 奈良県 | 99,311 | 3,691 | 2,875 | 2,076 | 380 | 95 | 1,814 | 0 | 888 | 6,393 |

| 和歌山県 | 65,915 | 2,405 | 1,903 | 1,320 | 248 | 97 | 303 | 0 | 152 | 2,860 |

| 鳥取県 | 42,113 | 1,656 | 1,292 | 881 | 144 | 59 | 399 | 0 | 197 | 2,252 |

| 島根県 | 50,733 | 2,315 | 1,658 | 1,156 | 213 | 73 | 149 | 1 | 92 | 2,557 |

| 岡山県 | 145,240 | 4,173 | 3,432 | 2,511 | 479 | 136 | 2,850 | 0 | 1,178 | 8,201 |

| 広島県 | 219,575 | 8,742 | 6,689 | 4,634 | 972 | 322 | 2,073 | 0 | 1,133 | 11,948 |

| 山口県 | 95,575 | 3,570 | 2,764 | 1,921 | 435 | 134 | 658 | 1 | 214 | 4,443 |

| 徳島県 | 50,619 | 1,762 | 1,298 | 908 | 203 | 67 | 267 | 0 | 63 | 2,092 |

| 香川県 | 72,611 | 2,205 | 1,773 | 1,219 | 265 | 75 | 583 | 1 | 369 | 3,158 |

| 愛媛県 | 98,035 | 3,475 | 2,914 | 2,178 | 443 | 141 | 1,151 | 3 | 93 | 4,722 |

| 高知県 | 46,738 | 1,604 | 1,318 | 947 | 186 | 38 | 757 | 1 | 339 | 2,701 |

| 福岡県 | 418,486 | 18,148 | 13,776 | 9,498 | 1,791 | 480 | 4,996 | 1 | 1,872 | 25,017 |

| 佐賀県 | 68,237 | 2,180 | 1,811 | 1,326 | 310 | 88 | 682 | 0 | 113 | 2,975 |

| 長崎県 | 101,781 | 3,692 | 2,923 | 2,037 | 360 | 104 | 802 | 0 | 171 | 4,665 |

| 熊本県 | 143,424 | 5,848 | 4,619 | 3,152 | 524 | 157 | 1,829 | 2 | 379 | 8,058 |

| 大分県 | 85,136 | 3,158 | 2,520 | 1,814 | 400 | 83 | 938 | 0 | 237 | 4,333 |

| 宮崎県 | 88,328 | 2,691 | 2,323 | 1,745 | 387 | 149 | 739 | 0 | 96 | 3,526 |

| 鹿児島県 | 132,671 | 4,652 | 3,736 | 2,637 | 515 | 109 | 2,064 | 0 | 431 | 7,147 |

| 沖縄県 | 150,956 | 7,013 | 4,917 | 3,289 | 556 | 174 | 2,564 | 2 | 1,382 | 10,961 |

| 全国 | 9,321,243 | 346,482 | 269,056 | 190,392 | 36,268 | 10,731 | 105,838 | 34 | 41,086 | 493,440 |

考察

2023年度における都道府県別・理由別の長期欠席情勢を表したデータを解析すると、日本全国の情勢が見えてきます。最初に全国の評価として、在籍児童生徒数約930万人の中、不登校者数は約35万人に上り、不登校率は約3.7% となります。更に、50日以上の欠席者が約27万人、そのうち、90日以上の欠席者は約20万人と、長期の欠席者の情勢が大きな課題であることを示しています。

欠席の理由に目を向けると、病気による欠席者は約10万人にのぼり、全体の長期欠席の大きな割合を占めています。一方で経済的理由での欠席者はごく少なく、全国で34人という結果が出ています。

地域別の調査では、不登校率が最も高いのは宮城県で、4.67%を超えています。これは全国平均を大きく上回っています。一方で、不登校率の地域差は解釈されておらず、地域独特の要因が含まれていると考えられます。たとえば、経済的状況、社会的環境や地域の協力体制など、記録には表れない要素が伸びている可能性が考えられます。

-記事の見出し画像-300x157.png)