いじめのジェンダー傾向分析「いじめを容認しやすい日本男子」

再登校支援を提供するToCo株式会社は、男子校、女子校、共学といった学校形態別のいじめの発生率の差異について調査を実施した。いじめは日本の教育システムにおいて依然として深刻な課題であり、その実態を多角的に理解することは、より効果的な対策を講じる上で不可欠である。

本報告書は、いじめの認知件数や発生率に関連する学術研究やいじめの傾向に関する既存のデータを統合し、学校形態がいじめの発生やその特性に間接的に与える影響について考察する。

学術研究からは、いじめの発生率そのものではなく、いじめに対する意識やジェンダーに特有のいじめの動態に関する重要な知見が得られている。

特に、日本の男子生徒(男子校および共学校の双方において)は、他国の男子生徒と比較して、いじめ反対意識(生徒がいじめ行為に対して抱く否定的な態度や、いじめに直面した際にそれを容認せず、反対する、あるいは介入しようとする意欲の度合い)が著しく低い傾向にあることが示されている。さらに、日本の男子校においては、社会経済的地位や数学的リテラシーが高い生徒ほど、いじめに反対しない傾向が見られるという特異な関連性も指摘されている。

これらの知見は、学校のジェンダー構成やそれに伴う生徒間の文化がいじめの動態に深く関与している可能性を示唆している。直接的な発生率データが存在しない現状において、このデータギャップは、学校形態がいじめに与える影響を完全に理解し、それに基づいた政策を立案する上での喫緊の課題であることを浮き彫りにしている。

本報告書は、これらの課題を踏まえ、より体系的なデータ収集の必要性、学校形態別のいじめの質的・量的側面に関する学術研究の推進、そして各学校形態の特性に応じた個別化されたいじめ防止戦略を提言する。

参考文献:

文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」

目次

- 1. はじめに

- 2. 日本の中学校・高等学校におけるいじめの現状

- 3. 学校形態別いじめ発生率の分析:共学、男子校、女子校

- 4. 考察:多様な学校環境におけるいじめの動態に影響を与える要因

- 5. 結論と提言

1. はじめに

1.1 背景:日本におけるいじめ問題の現状

いじめは、日本の教育現場において長年にわたり深刻な問題として認識されており、文部科学省(MEXT)は、その実態把握と対策に継続的に取り組んでいる。

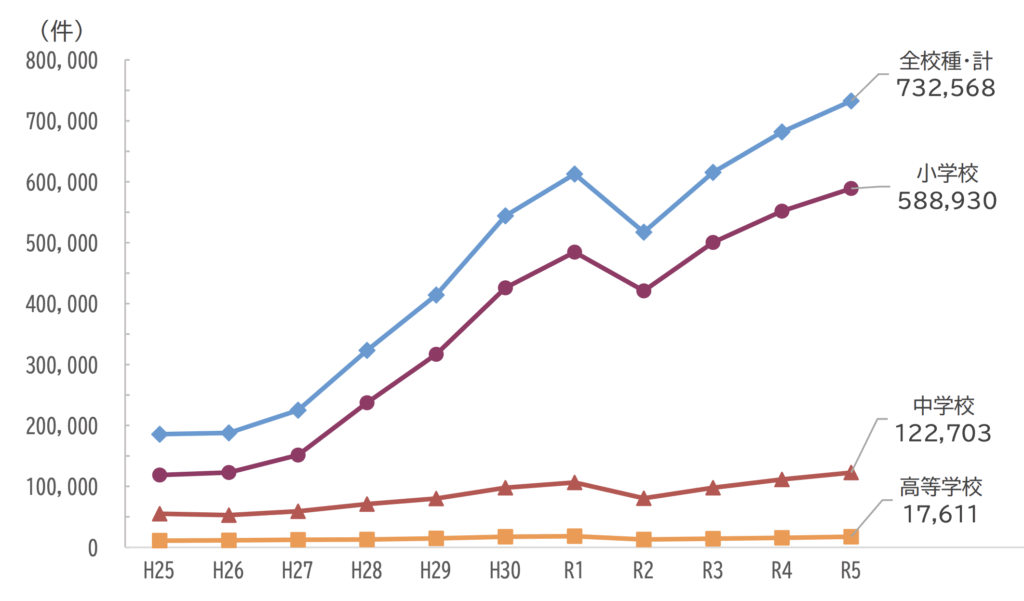

いじめの認知件数は、近年、憂慮すべき増加傾向を示している。直近の報告によると、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校を含むすべての学校種におけるいじめの認知件数は、2023年度には732,568件に達し、前年度から50,620件(7.4%)増加し、過去最多を更新した。

また、児童生徒の生命、心身、財産に重大な影響が生じた疑いがある「いじめ重大事態」の件数も、2023年度には1,306件と過去最多を記録し、前年度から42%の大幅な増加を示している。

文部科学省は、いじめの定義を「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を継続的に加えられ、相手が深刻な苦痛を感じているもの」とし、いじめられた児童生徒の立場に立って判断することを重視している。

さらに、いじめの認知件数が多い学校については、「いじめを初期段階のものも含めて積極的に認知し、その解消に向けた取組のスタートラインに立っている」と肯定的に評価しており、積極的な認知を奨励する姿勢を示している。

認知件数の増加は、いじめの発生そのものが悪化しているという単純な解釈だけでなく、学校現場におけるいじめの発見、認識、報告体制の改善が進んでいる可能性も示唆している。

つまり、以前は表面化しなかったいじめが、学校の積極的な姿勢や教職員の意識向上によって、より多く把握されるようになった側面があると考えられる。このことは、いじめの「発生率」を議論する際に、単なる数字の増減だけでなく、その背景にある認知・報告文化の変化を考慮する必要があることを意味している。もし学校形態によっていじめの認知・報告文化に差異がある場合、見かけ上の発生率の差が、実際のいじめの有無や深刻度を正確に反映していない可能性も考慮すべき重要な点である。

1.2 目的と範囲:中学校・高等学校における学校形態別のいじめ発生率の調査

本報告書の主たる目的は、日本の中学校および高等学校における「共学、男子校、女子校」という学校形態別に、いじめの発生率に明確な差異が存在するかどうかを調査することにある。この特定の比較は、それぞれの学校環境に特化した、より効果的ないじめ防止戦略を策定するために不可欠である。

本分析は、文部科学省が公表する公式統計データおよび関連する学術研究を基に、包括的な概観を提供し、既存のデータギャップを特定する。また、学校のジェンダー構成がいじめの動態に与える潜在的な影響要因についても考察する。

2. 日本の中学校・高等学校におけるいじめの現状

2.1 いじめ認知件数全体の傾向

日本におけるいじめの認知件数は、近年一貫して増加傾向にある。前述の通り、2023年度には全学校種で732,568件のいじめが認知され、これは前年度から7.4%の増加を示している。児童生徒1,000人当たりの認知件数は、直近の報告で53.3件であった。

特に深刻なのは、「いじめ重大事態」の増加である。2023年度には1,306件の重大事態が報告され、前年度の919件から42%も増加し、過去最多を記録した。この重大事態の増加は、いじめの全体的な認知が進む一方で、その深刻度が増している、あるいは、より深刻な事態に至るまでいじめが放置されるケースが存在する可能性を示唆しており、継続的な課題であることを浮き彫りにしている。

2.2 学校段階別いじめ認知件数

いじめの認知件数は、学校段階によって明確な差異が見られる。2023年度の児童生徒1,000人当たりの認知件数は、小学校が96.50件と最も高く、次いで中学校が38.10件、高等学校が5.50件、特別支援学校が22.30件となっている。これらの数値は、いずれの学校段階においても過去最高を記録している。

総認知件数で見ると、中学校では122,703件、高等学校では17,611件のいじめが2023年度に認知されている。これらのデータから、生徒1,000人当たりの認知件数では、中学校がいじめの認知件数が高等学校よりも顕著に多いことが明らかである。

表1:校種別いじめ認知件数および1,000人当たり認知件数(2023年度)

| 学校種別 | 1,000人当たり認知件数(件) | 総認知件数(件) |

| 小学校 | 96.50 | 588,930 |

| 中学校 | 38.10 | 122,703 |

| 高等学校 | 5.50 | 17,611 |

| 特別支援学校 | 22.30 | 3,324 |

| 全体 | 53.3 | 732,568 |

出典:文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」より作成

2.3 いじめの主な態様と特徴

いじめの態様は、学校段階を問わず、言葉によるいじめが最も多いという共通の傾向が見られる。「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」といった言葉の暴力は、小学校から高等学校、特別支援学校まで全ての学校種で最も多く報告されている。

しかし、次に多い態様は学校段階によって異なる特徴を示している。

- 中学校: 「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする」といった軽い身体的接触や、「嫌なこと危険なこと等をする、させられる」といった強要・危険行為が次に多く報告されている。これは、身体的ないじめや強制的な行動が中学校段階で一定数存在することを示唆している。

- 高等学校: 「パソコンや携帯電話等での、誹謗・中傷」といったサイバーいじめや、「仲間はずれ、集団による無視」といった社会的排除がいじめの主要な形態として挙げられる。これは、高校生において情報通信機器の利用が広がり、人間関係がより複雑化・間接化する傾向を反映していると考えられる。

表2:中学校および高等学校におけるいじめの主な態様(2023年度)

| 学校種別 | 最も多い態様 | 次に多い態様 |

| 中学校 | 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる | 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする、嫌なこと危険なこと等をする、させられる |

| 高等学校 | 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる | パソコンや携帯電話等での、ひぼう・中傷、仲間はずれ、集団による無視 |

出典:文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」より作成

学術研究によると、いじめの内容は学校段階が進むにつれて質的な変化が見られる。

従来のいじめ研究では、男子生徒は肉体的いじめが多く、女子生徒は精神的いじめが多いとされてきたが、近年の研究では男子生徒にも精神的いじめが多く見られ、女子生徒も身体的いじめを経験するケースが増加していることが指摘されている。

男女ともに言葉によるいじめや社会的排除が共通して見られるいじめの形態である。特に、高校段階では携帯電話の普及率の高さから、SNSを利用したいじめが顕著に増加しており、これは小学校段階からすでに存在していることが示唆されている。

いじめの態様が学校段階によって変化するという事実は、いじめの認知件数の解釈に重要な示唆を与える。高等学校において、いじめの認知件数が中学校と比較して低いのは、いじめの発生そのものが少ないだけでなく、いじめの性質が変化し、より発見しにくい形態(サイバーいじめや社会的排除など)が増えているため、学校側が認知しにくい状況にある可能性が考えられる。

これらの形態は、物理的な痕跡を残しにくく、学校外で発生することもあり、教職員の目が行き届きにくい。このことは、実際のいじめの発生率が報告されている認知件数よりも高い可能性を示唆しており、学校形態別の比較を行う上でも、いじめの「見えにくさ」という側面を考慮する必要がある。

3. 学校形態別いじめ発生率の分析:共学、男子校、女子校

3.1 公式統計におけるデータ利用可能性と重要なギャップ

文部科学省の報告では、学校種別(小学校、中学校、高等学校など)や設置者別(国立、公立、私立)のデータが提供されている。

例えば、中学校では私立学校のいじめ認知率が48.6%であるのに対し、公立学校は89.6%と高い。高等学校でも、私立学校の認知率が42.7%であるのに対し、公立学校は68.3%となっている。

私立学校には男子校や女子校といった別学校が多く含まれる可能性はあるものの、この設置者別のデータをもって、直ちに学校形態別のいじめ発生率の差異を結論づけることはできない。私立学校の認知率が低いのは、学校規模、生徒の層、学校のリソース、あるいは認知・報告の方法論など、ジェンダー構成以外の様々な要因が影響している可能性も考慮する必要がある。

3.2 関連する学術的知見:いじめ反対意識とジェンダーの動態

一方で、学術研究は、いじめの発生率に間接的に関連する要因や、異なる学校環境におけるいじめの動態を理解するための貴重な知見を提供している。

これらの研究は、直接的な発生率を示すものではないが、いじめが起こりやすい、あるいは起こりにくい環境の背景にあるメカニズムを解明する手がかりとなる。

いじめ反対意識を指標とした分析

「別学と共学の違いから見る男女のいじめに対する意識の計量分析」と題された学術論文は、PISA2018のデータを用いて、日本、韓国、イギリス、オーストラリアの4ヶ国における男女別学および男女共学の学校におけるいじめ反対意識の違いを比較している。

この研究の重要な発見の一つは、4ヶ国すべてにおいて、男子生徒の方が女子生徒よりもいじめへの反対意識が低い傾向にあるという点である。これは、いじめに対する態度において、ジェンダー間の普遍的な差異が存在することを示唆している。

さらに、日本の文脈において特に注目すべきは、日本の男子校および共学校の男子生徒が、他の3ヶ国の男子生徒と比較して、有意にいじめ反対意識が低いという結果である。これは、日本特有の文化的または教育的背景が、男子生徒のいじめに対する態度に影響を与えている可能性を示唆している。

加えて、日本の男子校の男子生徒においては、社会経済的地位が高い、あるいは数学的リテラシーが高い生徒ほど、いじめに反対しない傾向が見られるという憂慮すべき相関関係が特定された。これは、学業的または社会的な優位性を示す特定の指標が、これらの特定の環境において、いじめに対する向社会的な態度と逆相関する可能性を示唆している。

この「いじめ反対意識の低さ」という現象は、いじめの未報告につながる潜在的な要因として捉えることができる。

いじめに対する意識が低いということは、生徒がいじめ行為に遭遇した際に、傍観者として介入する意欲が低い、いじめを報告する傾向が低い、あるいはそのような行為を積極的に非難しないということを意味する。

もし、ある集団内でいじめに対する社会的な反対が少ない場合、加害者は行動を抑制されにくくなり、被害者や報告を検討する生徒は、声を上げることへの抵抗感や安全性の懸念を感じやすくなるだろう。

これにより、特に男子生徒が多い環境では、いじめの実際の発生頻度が高くなるにもかかわらず、それが認知・報告されずに隠蔽される可能性が増大する。

男子校では生徒全体が男子であるため、この男子生徒の低い意識が学校全体のいじめに対する文化を形成し、特定の形態のいじめ(例えば、身体的いじめや力関係に基づくもの)がより蔓延しやすい、あるいは見過ごされやすい環境を生み出す可能性がある。

共学校においても、男子生徒のいじめ反対意識の低さは、女子生徒の存在によってある程度緩和される可能性はあるものの、男子生徒間のいじめ文化が全体的な反いじめの気運を低下させる要因となり得る。

一方、女子校では、いじめ反対意識の高い生徒が集中しているため、被害者にとってより支援的な環境が生まれ、結果として実際のいじめの発生率が低いか、あるいは早期に効果的な介入が行われる可能性が考えられる。

さらに、男子校における学業成績や社会経済的地位と反いじめ意識の逆相関は、達成度と反いじめ態度の間の逆説的な関係を示している。

これは直感に反する結果であり、通常は高い教育水準や社会的優位性が、より広範な社会的意識や共感と関連すると期待される。

この現象は、特定の環境、特に学業的卓越性や社会的地位を高く評価する男子校において、社会情緒的学習や共感、対人関係における倫理的配慮が意図せず軽視されている可能性を示している。

あるいは、これらのエリート男子校内で特定の「男らしさ」の規範が形成され、脆弱性を表出することや、仲間内の対立に介入すること、あるいは「強硬な」行動を非難することが奨励されない文化が存在する可能性も考えられる。

このことは、学校のジェンダー構成だけでなく、その生徒の層(学業選抜性、社会経済的背景など)や教育機関の価値観によって形成される学校の内部文化が、いじめの動態を決定する上でより重要な要因となり得ることを示唆している。特に男子校においては、この特定の発見が、いじめ対策において注意を要する潜在的な脆弱性を示しており、「成功」の定義と育成方法の再評価が必要であることを示唆している。

いじめの顕在化におけるジェンダー差

いじめの発生率を学校形態別に直接比較するデータがない中でも、いじめの態様における一般的なジェンダー差を理解することは、各学校形態におけるいじめの潜在的な動態を推測する上で重要な文脈を提供する。

歴史的に、従来のいじめ研究では、男子生徒は肉体的いじめに、女子生徒は精神的または関係性いじめに関与することが多いとされてきた。

しかし、より最近の学術的知見は、女子生徒も身体的いじめを経験することが多く、男子生徒も精神的いじめを経験するなど、より複雑な実態を示している。言葉によるいじめや社会的排除は、男女ともに共通して見られるいじめの形態である。全体として、いじめの認知件数における男女比は約6:4で、男子生徒の方が高い割合を占めている。

このいじめの態様におけるジェンダー差は、単一性別の学校環境におけるジェンダー典型的いじめの増幅という可能性を示唆している。

もし学校が単一性別である場合、その優勢なジェンダーに典型的なイジメのパターンが、異性の影響の欠如や、より均質な仲間文化の可能性によって、より顕著に、あるいは増幅されて現れる可能性がある。

例えば、男子校では、より露骨な身体的いじめや力関係に基づくいじめが蔓延しやすくなる、あるいは不介入の文化がより根深く定着する可能性がある。

逆に、女子校では、微妙な社会的排除、関係性いじめ、サイバーいじめが増幅される可能性があり、これらは同様に深刻な被害をもたらすものの、教職員が発見しにくい傾向がある。共学校では、これらのいじめの形態がより広範に混在して現れるだろう。

このような質的な差異は、学校形態別の定量的な発生率データがない場合でも、いじめの防止戦略を策定する上で極めて重要である。なぜなら、問題の性質が学校環境によって大きく異なる可能性があるからである。

4. 考察:多様な学校環境におけるいじめの動態に影響を与える要因

4.1 ジェンダー構成とピアグループの動態の役割

本報告書では、いじめの発生率についてジェンダーとピアグループ(周囲に影響を与え合う集団)の行動に関する学術的知見から推測される動態に基づいて議論を進める。

男子校においては、日本の男子生徒、特に社会経済的地位や学業成績が高い男子生徒において、いじめ反対意識が低いという発見は、主に男子生徒で構成されるピア環境が、いじめ防止努力にあまり貢献しない特定の規範を強化する可能性を強く示唆している。

これには、脆弱性を表出することが奨励されない文化、直接的な対立が好まれる傾向、あるいは階層的なピア構造がいじめの力関係を無批判に許容する文化が含まれる可能性がある。

男子生徒がいじめ事案全体においてより高い割合を占めているという事実は、単一性別の男子環境において、男子生徒間のいじめの実際の発生率が高まる可能性を示唆している。

女子校については、女子生徒のいじめ反対意識が一般的に高い傾向にあることは、被害者にとってより支援的なピア環境が存在する可能性を示唆している。しかし、女子校におけるいじめは、関係性いじめ、社会的排除、サイバーいじめといった、より巧妙な形態で顕在化する可能性が高い。

これらはいずれも深刻な被害をもたらすが、大人にとっては発見が難しい場合が多い。女子生徒のいじめの動態において指摘される強い「集団意識」は、単一性別の環境で特に強くなり、深刻な形態の社会的排斥につながる可能性もある。

共学校は、男女両方のジェンダーが混在する複雑な動態を呈している。男女両方の存在は、社会的な相互作用を多様化させ、単一性別特有の問題の一部を緩和する可能性(例:異なる社会規範や役割の導入)がある一方で、両方のジェンダーが抱える課題も引き継ぐことになる。

共学校の男子生徒におけるいじめ反対意識の低さは依然として懸念材料であり、混合性別の環境であっても、男子生徒のピア文化がいじめの動態に影響を与える可能性を示唆している。相互作用の多様性は、より広範な種類のいじめの形態につながる可能性もある。

学校のジェンダー構成(単一性別か共学か)は、いじめがどのように顕在化し、いかに容易に発見されるかという点において、いじめの顕在化と発見の様式を調整する役割を果たすと考えられる。

男子校では、より露骨な身体的いじめや力関係に基づくいじめが蔓延する可能性があり、これは教職員が注意を払っていれば比較的容易に認知されるかもしれない。一方、女子校では、より微妙な関係性いじめやサイバーいじめが支配的になる可能性があり、これらは発見が困難であるため、実際の発生率が高いにもかかわらず、報告される認知件数は低くなる可能性がある。

共学校は、両方のタイプのいじめが混在するより複雑な状況を呈し、多様な発見戦略が求められる。このことは、生の「発生率」を比較するだけでは、各学校形態におけるいじめの性質や発見メカニズムを考慮しない限り、誤解を招く可能性があることを示している。

4.2 社会文化的背景と学校形態の相互作用

日本の男子生徒、特に男子校における社会経済的地位や学業成績が高い生徒において、いじめ反対意識が低いという観察結果は、いじめの動態に影響を与えるより深い社会文化的要因の存在を示唆している。

これは、伝統的なジェンダー役割、男らしさに対する社会的な期待(例:禁欲主義、競争心)、あるいは学業成績を重視するあまり、社会情緒的学習を軽視してしまう教育環境と関連している可能性がある。

日本の共学化の進展は、少子化や教育理念の変化を背景に、単一性別の学校が少数派になりつつある現状を反映している。

2019年度の高等学校全体のうち、女子校は約5.9%、男子校は約2.2%と、男女別学が占める割合は高くない。

このような人口動態の変化は、残存する単一性別の学校における認識される規範や価値観に影響を与える可能性があり、特定の生徒層(例:特定の学業的焦点や独特の社会的環境を求める生徒)を引きつけ、それが独自の方法でいじめの動態と相互作用する可能性がある。

この単一性別の学校が少数派となり、特定の生徒層を引きつけるという現象は、単一性別の学校における「ニッチ」効果と自己選択バイアスを形成している。

これは、これらの学校の生徒集団が、より広範な生徒層を代表するものではない可能性が高いことを意味する。

彼らは、特定の特性(例:強い学業志向、単一性別教育への親の好み、特定の社会経済的背景)を持つ生徒を引きつける可能性がある。この「ニッチ」な環境は、自己選択バイアスと相まって、独自のピア動態やサブカルチャーを育む可能性がある。これらの独自の特性は、特定の種類のいじめを緩和する(例:生徒が学業に集中し、社会的な対立からエネルギーをそらす場合)こともあれば、逆に特定の形態のいじめを激化させる(例:強い内部階層が形成される場合や、均質な集団内の社会的圧力が増幅される場合)こともある。このような複雑さは、共学校との直接比較を著しく困難にし、これらの独自の文化的動態に対する質的な調査の必要性を高めている。

4.3 意識ギャップがいじめ防止に与える影響

日本の男子生徒、特に男性の間でいじめ反対意識が低いという学術的知見は、いじめ対策における重要な介入領域を浮き彫りにしている。

もし生徒がいじめに反対する傾向が低い場合、傍観者の介入不足、加害者に対するピアプレッシャーの低下、報告の減少といった要因により、いじめが蔓延しやすい環境が生まれる。

文部科学省の現在の政策は、いじめの積極的な認知と、認知件数が多い学校に対する肯定的な評価を強調している。これは問題解決に向けた前向きな一歩ではあるが、その有効性は、生徒や教員がいじめを報告または認識する意欲に大きく依存する。もし生徒集団全体で根本的ないじめ反対意識が低い場合、多くのいじめ事案が、制度的な方針にもかかわらず、隠蔽されたり未対処のままになったりする可能性がある。

「いじめ重大事態」が大幅に増加し、その多くが初期段階で学校によって「重大事態」と認識されていなかったという事実は、早期発見の難しさと、特に生徒や教職員全体のいじめ反対意識が低い環境において、深刻な未報告の可能性をさらに強調している。これは、認知を奨励する公式政策と、現場での実際の意識および報告文化との間に乖離があることを示唆している。

5. 結論と提言

5.1 主要な知見とデータの制約の要約

全体的な傾向としては、日本の全学校段階においていじめの認知件数が一貫して増加しており、特に中学校は高等学校よりも生徒1,000人当たりの認知件数が顕著に高いことが示されている。いじめの最も一般的な形態は言葉によるものであるが、高等学校ではサイバーいじめや社会的排除の割合が高いという特徴が見られる。

学術研究は重要な洞察をもたらしている。日本の男子生徒(単一性別および共学の双方において)は、他国の男子生徒と比較して、いじめ反対意識が低いことが明らかになっている。さらに、男子校においては、社会経済的地位や数学的リテラシーが高い生徒ほど、いじめに反対しない傾向が見られるという特異な関連性が指摘されている。全体として、いじめ事案には男子生徒がより高い割合で関与している。

これらの学術的知見は、直接的な統計比較ができない中でも、学校のジェンダー構成がいじめの動態に間接的に影響を与えている可能性を強く示唆している。これは、ピア文化の形成、ジェンダー特有の行動規範、いじめ反対意識のレベルなどを通じて作用し、いじめの性質やその発見のされ方も学校形態によって異なる可能性があることを示している。

5.2 いじめ防止戦略強化のための政策的考察

- 個別化された防止プログラムの策定: 学校形態によっていじめの動態や顕在化の仕方が異なる可能性を考慮し、いじめ防止プログラムは画一的なアプローチから脱却すべきである。共学、男子校、女子校それぞれの独自の社会的・心理的文脈に特化して戦略を調整する必要がある。例えば、男子校では、共感を育み、有害な男らしさの規範に挑戦し、特定されたいじめ反対意識の低さに直接対処するための介入が求められるだろう。女子校では、関係性いじめ、社会的排除、サイバーいじめに特化した戦略とともに、肯定的な集団動態を育むことが有益である。

- 積極的な反いじめ意識の促進: すべての生徒、特に共学および単一性別環境の男子生徒に対し、いじめ反対意識を高める教育的取り組みを優先すべきである。これは、学術研究で特定された深刻な意識ギャップに直接対処するものである。傍観者が介入し、報告する力を与えられる文化を育むことが含まれる。

- 包括的な教員研修: 教員研修プログラムを強化し、教員が多様な形態のいじめを認識し、効果的に介入するためのスキルを身につけることを目指すべきである。ジェンダーの動態や特定の学校環境がいじめの顕在化にどのように影響するかを理解することが重要である。この研修は、露骨な形態と微妙な形態の両方のいじめ、および開かれたコミュニケーションと報告の学校全体文化を育む戦略を網羅すべきである。

- 包括的な教育アプローチ: 学業成績と社会情緒的学習のバランスを意識した包括的な教育アプローチを奨励すること。これは、学業的プレッシャーが共感、社会的責任、倫理的なピア相互作用の発展を意図せず阻害し、いじめ反対意識の低下に寄与する可能性のある環境(一部の進学校男子校など)において、特に重要である。

【国内最多の登校支援実績】トーコについて

私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。

「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。

それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。

無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。