不登校はずるい?

不登校や引きこもりの問題に取り組む児童心理司の藤原と申します。私はこれまで、多くの不登校や引きこもりのお子さんやそのご家族と向き合ってきました。また、ToCo株式会社という、不登校が長期化してしまう要因にアプローチすることで、再登校の道筋を提供するサービスに携わる顧問も務めております。

本稿では、「不登校はずるい?」というテーマについて掘り下げ、不登校に悩む方や、不登校を甘えやずるいと感じる方へ、新たな視点や気づきを提供したいと思います。

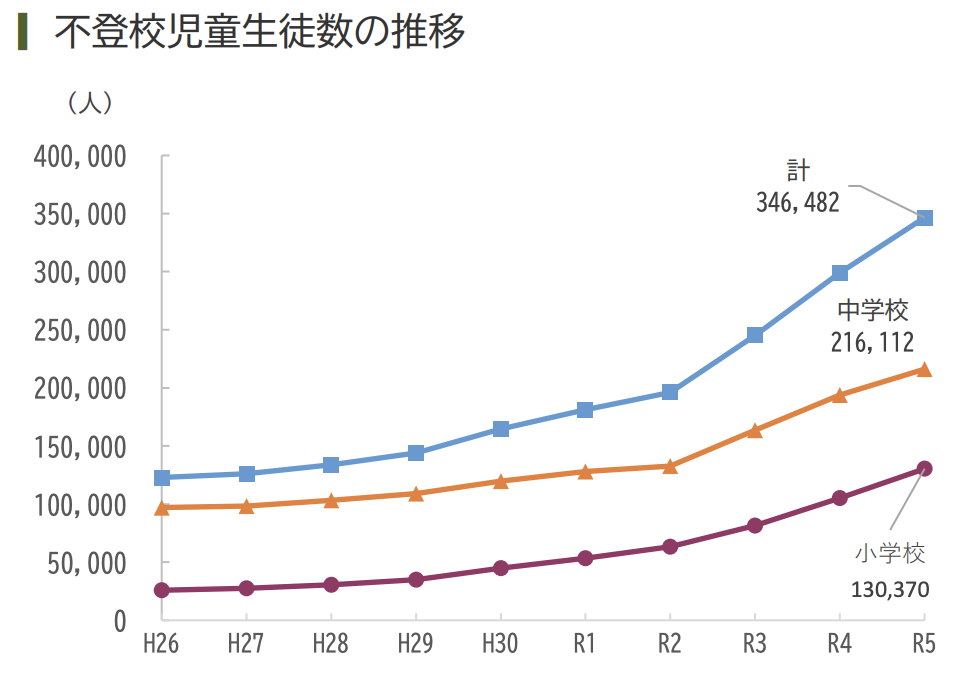

参考:文部科学省「不登校に関する基礎資料」

参考:文部科学省「不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書」

目次

- 第1章 学校に通っている子どもの保護者が、不登校の家庭を「ずるい」と思う理由

- 第2章 不登校を「ずるい」と思う社会が、不登校の家庭に与える影響

- 第3章 不登校は「楽」なのか?

- 第4章 不登校は、誰にでも起こり得る状態

- 第5章 不登校を放置しない社会に

第1章 学校に通っている子どもの保護者が、不登校の家庭を「ずるい」と思う理由

「不登校はずるい」「不登校は甘えだ」という言葉を耳にした経験はありませんか?また、SNS上で投げかけられた投稿を見たことがあるかもしれません。

不登校のお子さんを持つ親御さんも、直接そのように言われたことはなくても、学校に通うお子さんの保護者からの視線や態度に、どこかそういったニュアンスを感じ取ったことがあるかもしれません。この「ずるい」という感情の背景には、一体何があるのでしょうか?それを紐解いていきます。

まず、「学校に通うのが当たり前」という固定観念が根底にあります。日本では、学校に通うことが義務であり、また社会全体でそれを強く推奨する文化が根付いています。そのため、「学校に行く」という行為が美徳とされ、子ども自身だけでなく、その親の努力や忍耐も称賛される傾向があります。これに対して、不登校のお子さんやその親御さんが「学校に行っていない」となると、「努力していない」とみなされがちです。この思い込みが、「ずるい」という感情に直結するのです。

特に、学校に通う子どもの親御さんは、日々の生活の中で様々なストレスや葛藤を抱えながら、何とか子どもを学校に通わせています。朝の忙しい時間に子どもを起こし、時には泣きながら抵抗する子どもをなだめたり叱ったりしながら学校へ送り出すこともあるでしょう。それだけの努力をしているからこそ、不登校のお子さんを持つ家庭がその努力をしていないように見えると、無意識に「ずるい」と感じてしまうのです。

また、日本社会特有の同調圧力も、こうした感情を助長しています。「みんなが頑張っているのだから、あなたも頑張りなさい」という同調の空気が、日本の学校や家庭には根強く存在します。この圧力の中で、不登校のお子さんやそのご家族が「特別な例外」として見られることで、不公平感を覚える人がいるのです。「ずるい」という感情は、この同調圧力の裏返しでもあります。

しかし、ここで重要なのは、この「ずるい」という感情が、実は誤解や偏見に基づいていることが多いという点です。不登校という状態は決して「楽」なものではありませんし、その家庭にいる親御さんもまた、別の形で多大な努力をしています。

第2章 不登校を「ずるい」と思う社会が、不登校の家庭に与える影響

「ずるい」という感情や偏見が、不登校のご家庭にどのような影響を及ぼすのかを考えてみましょう。社会全体の視線は、不登校のお子さんやそのご家族に様々な重圧を与えています。

まず、不登校の家庭は、周囲からの「楽しむ姿を見せてはいけない」という暗黙の圧力にさらされています。たとえば、学校を休んでいる間に家族で旅行に行ったり、外でレジャーを楽しんだりすることが、まるで「罪」であるかのように感じさせられることがあります。「学校に行っていないのだから楽をしている」「遊んでいる場合ではない」という目が、親御さんにも子どもにも向けられるのです。このため、楽しむどころか、家族全体が罪悪感に苛まれるような生活を強いられることも少なくありません。

こうしたプレッシャーの結果、不登校の家庭は次第に孤立し、家庭内に閉じこもりがちになります。親御さん自身も周囲の目を気にするあまり、他の保護者との付き合いを避けるようになり、社会との繋がりを失ってしまうことがあります。そして、それが子どもにも影響を与え、外出の機会や人と接する機会が減り、長期間の引きこもりへと繋がるケースも少なくありません。

さらに、このような状況下で子どもが感じるのは、社会からの否定的な視線だけではありません。「自分はダメな人間なんだ」「自分の存在が迷惑をかけている」といった自己否定感が強まり、学校に戻る気力をますます失ってしまうのです。もともと学校生活の中で感じたプレッシャーや孤立感から不登校になった子どもにとって、社会全体からのこうした圧力は、さらなる追い打ちをかけるものとなります。数日の欠席で済んだかもしれないお子さんが、社会の非難によって何年も部屋から出れなくなってしまうのです。

このように、「ずるい」という社会的な視線は、不登校のお子さんやそのご家族を精神的に追い詰め、結果として不登校の状態を長引かせる要因となっています。ここで必要なのは、偏見や誤解に基づいた評価ではなく、不登校の背景やその家庭の現状を理解し、支援する視点です。

第3章 不登校は「楽」なのか?

不登校のお子さんやその家庭に対して、「楽をしている」というイメージを持つ方は少なくありません。しかし、不登校の現実は、本当に「楽」なのでしょうか。この章では、不登校の家庭が抱える実態について掘り下げていきます。

不登校は、一見「学校に行かない自由」を得ているように見えるかもしれません。しかし、その裏側には、非常に大きな葛藤やプレッシャーが隠れています。不登校のお子さんが抱える最大の問題の一つは、「罪悪感」です。学校に行けない自分を責める気持ち、友達や先生に迷惑をかけているのではないかという不安、そして家族に申し訳ないという思いが、子ども自身を重くのしかかるように蝕んでいきます。中には、「自分なんていない方がいい」と思い詰めるケースもあります。このような状況にある子どもにとって、不登校は決して「楽」ではありません。

さらに、不登校の家庭には、親御さんにも大きな負担がかかります。「どうしてうちの子だけが」という不安や、「何か自分の育て方が間違っていたのではないか」という自己批判に苦しむ親御さんが多くいらっしゃいます。また、周囲からの「学校に行かせなさい」というプレッシャーに対抗し続ける精神的なストレスは、計り知れないものがあります。学校や行政から支援が得られにくい状況にある場合、親御さんがすべてを背負い込む形になり、疲弊してしまうことも少なくありません。

また、不登校の子どもが「楽をしている」と思われがちな原因の一つに、「表面的な姿」があります。家でゲームをしたり、スマートフォンを使ったりしている姿を見て、「好きなことをしているだけ」と考える人もいるでしょう。しかし、こうした行動の裏には、現実逃避や自己防衛の心理が働いていることが多いのです。たとえば、学校に行くというプレッシャーを感じる時間帯にゲームをすることで、その不安を一時的に忘れようとしているケースもあります。また、外の世界との繋がりを断つことで、傷つくことを避けようとしているのかもしれません。

さらに、社会からの誤解や偏見が、不登校の家庭の苦しみを増幅させています。「怠けている」という目で見られることで、親御さんも子どもも孤立しやすくなります。結果的に、支援の手が届かず、問題が複雑化していくのです。このような状況下で、不登校の子どもたちが「楽」だと感じることはまずありません。むしろ、心の中では深い葛藤と戦っているのです。

ここで重要なのは、不登校の現実を正しく理解し、その背景にある苦しみや努力を認めることです。子どもが「楽をしている」と感じることがあるとしても、それは一時的なものであり、その根底には多くの問題が隠れています。不登校の状態を理解しようとすることが、子どもたちへの最初の一歩になります。

そして、不登校の子どもや家庭がどのような事情であるにしても、周囲から石を投げられる理由にはならないのです。

第4章 不登校は、誰にでも起こり得る状態

不登校は一部の子どもたちだけが経験する特別なものではありません。どの家庭にも起こり得る状況であり、この認識を持つことが非常に重要です。

例えば、「うちの子は明るい性格だから」「うちは家族関係が良好だから」という理由で、不登校とは無縁だと思っているご家庭も多いかもしれません。しかし、実際には、不登校になる子どもたちの多くが、かつては学校生活に問題なく適応していたケースが少なくありません。学校でのいじめや友人関係のトラブル、先生との摩擦、あるいは家庭での些細な変化など、どれも不登校を引き起こすきっかけとなり得ます。これらの問題は、どの家庭にも発生する可能性があります。

また、近年の日本の教育環境や社会的な変化も、不登校の増加に影響を与えています。過度な学力競争やSNSを通じた人間関係の複雑化、さらにはコロナ禍による生活環境の変化など、子どもたちを取り巻く状況はますます厳しくなっています。このような状況の中で、不登校は「特別な子ども」に起こるのではなく、むしろ「誰にでも起こり得る状態」へと変化しているのです。

さらに、子どもたちの性格や特性によっても、不登校のリスクは異なります。例えば、完璧主義の傾向がある子どもは、ちょっとした失敗でも「自分はダメな人間だ」と感じやすく、不登校になるリスクが高まります。また、感受性が強く、他人の言葉や態度に敏感な子どもは、些細な出来事でも深く傷つき、不登校に繋がることがあります。

このように、不登校は決して特別な問題ではありません。そして、それを認識することは、不登校のお子さんを持つ親御さんにとっても大きな救いとなるはずです。「自分の子どもだけが特別なのではない」と知ることで、孤独感や罪悪感が少し和らぐこともあるでしょう。また、この認識が広まることで、不登校に対する社会的な偏見も徐々に解消されていく可能性があります。

不登校は誰にでも起こり得る状態であり、その背景には多様な要因が絡んでいます。親御さんも、「うちの子に限って」という思い込みを捨て、どの家庭にも起こり得る問題として、不登校に対する偏見を減らしていく準備をすることが大切です。

第5章 不登校を放置しない社会に

ここまで、不登校を巡る社会の偏見や、その現実についてお話してきました。では、不登校という問題に対して、社会全体がどのように向き合うべきなのでしょうか。

まず重要なのは、不登校のお子さんやそのご家庭を「腫れ物扱い」しないことです。不登校は、社会全体で支援すべき課題であり、特定の家庭や個人だけが解決すべき問題ではありません。それにもかかわらず、不登校の家庭は、どこか特殊な存在として見られることが多くあります。このような扱いが、親御さんや子どもたちを孤立させ、不登校を長期化させる一因となっています。

また、不登校を「時間が解決する」と考えるのも危険です。確かに、時間の経過によって状況が改善する場合もありますが、何もしないままでいると、子どもが引きこもり状態に陥ったり、心の問題が深刻化したりするリスクが高まります。そのため、親御さんが「見守る」だけではなく、少しずつでも子どもに関わり続けることが大切です。専門機関や支援サービスを利用することも、選択肢の一つです。

さらに、社会全体で「学校に戻ること」だけがゴールではないという認識を広めることも重要です。学校以外にも、子どもたちが成長し、学び、自信を取り戻せる場は数多く存在します。不登校からの再出発は、一人ひとりに合ったペースで進めるべきです。

最後に、親御さんにお伝えしたいのは、「あなた一人で頑張る必要はない」ということです。不登校という問題は、家庭だけで解決するものではありません。学校や専門家、支援サービスなど、さまざまなリソースを活用しながら、一歩ずつ前進することが大切です。

不登校を放置しない社会を実現するためには、私たち一人ひとりが偏見を捨て、理解と支援の手を差し伸べることが必要です。不登校のお子さんとそのご家庭が孤立せず、未来に希望を持てるような社会に変われるよう、当社も活動を続けていきます。

【国内最多の登校支援実績】トーコについて

私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。

「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。

それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。

無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。