【夫婦仲】簡単な測定法と、家庭への影響について

不登校や引きこもりの問題に取り組む児童心理司の藤原と申します。私は現在、不登校予防や再登校支援を行うToCo株式会社の顧問も務めております。

ここでは「夫婦関係が家庭に与える影響」を、臨床現場での経験と心理学の知見に基づいて論じていきます。

参考:文部科学省「文部科学省における家庭教育支援について」

目次

「夫婦仲」を簡単に確かめる質問

夫婦関係というのは、年数と共に表面的な会話や日常のやり取りに終始しがちで、内面でのつながりが希薄になっていくことがあります。ただ、それが問題かどうかを判断するのは難しい。けれど、「なんとなく冷めている」「ケンカはしないけど会話が少ない」程度では、危機感を持ちにくいものです。

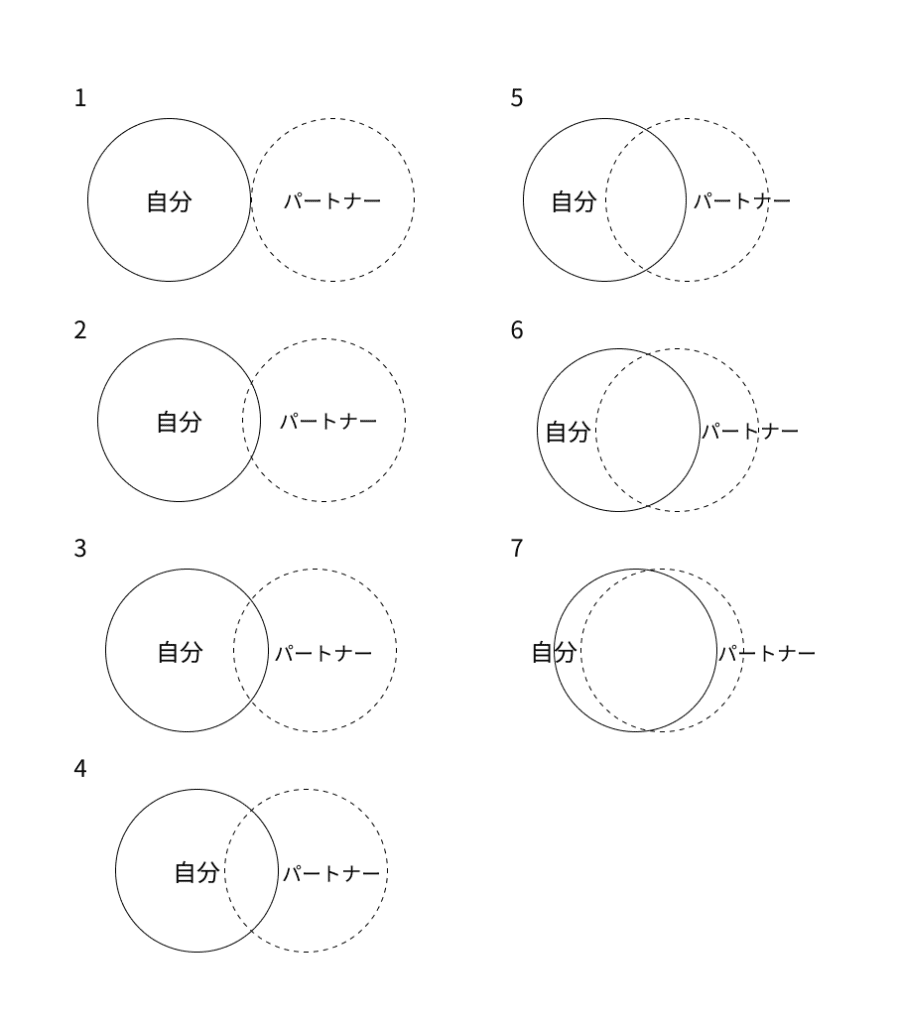

そんな中、ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校の心理学教授アーサー・アーロン氏の研究が示す「自己への内包」という概念は、夫婦仲を客観的かつ簡潔に測る手段として有効です。

「自身にとって相手はどんな存在ですか?下記の中から一番近いものを選んでください」

完全に離れた円は心理的距離がある状態、ほぼ重なった円は相互に深くつながっている状態とされ、選んだ円の重なりが少ない夫婦ほど、後の離婚率が高まる傾向にあると報告されています。この図は、冷静な自己認識を促すと同時に、夫婦間の無意識な距離をあぶり出す働きがあります。

目に見えない「空気」が子どもに与える影響

では、夫婦の関係が家庭全体、特に子どもにどう影響するのでしょうか。表面上は穏やかに見えていても、夫婦間に無言の緊張や疎遠さがあると、それは家庭の「空気」となって子どもに伝わります。とくに小中学生は、言葉ではうまく説明できなくても、大人の表情や雰囲気、声のトーンといった非言語の要素にとても敏感です。

私は児童心理司として数多くの家庭を訪問してきましたが、不登校の相談を受けたとき、子どもが「自分のせいで親が喧嘩している」と感じていたり、逆に「自分がいなくなれば両親はもっとうまくいくのでは」と思い詰めていたケースもあります。実際には親同士の関係が原因とは限らないにもかかわらず、子どもがそう思い込んでしまうのは、家庭内に明確な言葉では説明できない「緊張感」があるからです。

アーロンの「自己への内包」の理論を援用するなら、夫婦が互いの感情に自然と共鳴し合えている関係であれば、その雰囲気は子どもにも安心感を与える材料となります。

たとえば、父親が疲れて帰宅したとき、母親がその変化に気づき、自然に気遣いを示す。そして父親もまた、子どもの些細な表情の変化に反応できる。こうした「感情の連鎖」は、家庭のなかに情緒的な安全地帯を生みます。逆に、夫婦の感覚が断絶していれば、家庭内の誰もが孤立しやすくなります。

家庭は、子どもにとって日々の「基準」になります。何が当たり前で、何が安心で、何が危険か──それらを判断する土台が家庭です。その土台の芯にあたるのが、実は夫婦関係です。円の重なりが少ない状態を放置してしまえば、親子の関係にも微妙な「ずれ」が生まれていきます。だからこそ、夫婦仲を“円の重なり”というイメージで確認し、必要があれば意識的に距離を詰める努力を始めることが、家庭全体の安定にとっても意味を持ちます。

夫婦のつながりが保つ「家庭の地盤」

夫婦仲の「円の重なり具合」を意識することが、なぜ家庭にとってそこまで重要なのでしょうか。それは、夫婦の関係性が家庭の「地盤」だからです。地盤がしっかりしていれば、たとえ突発的な出来事があっても家庭は崩れません。しかし、地盤が脆ければ、どんなに表面をきれいに整えても、子どもが安心して立つことはできません。

この「地盤の強さ」は、決して外からはわかりません。人前では笑顔でいても、内側に距離があれば、家庭内でのコミュニケーションはすれ違いが増えていきます。例えば、子どもが不調を訴えたとき、一方の親が「よくあること」と軽く扱い、もう一方は心配で動こうとする。ここで夫婦の感覚がかみ合わなければ、対応がバラバラになり、子どもは「自分の気持ちが誰にも届かない」と感じてしまうことがあります。

ToCo株式会社では、再登校を目指す支援のなかで家庭とのやりとりも多く行いますが、子どもが安定して動き出せる家庭には、必ずといっていいほど、夫婦間で感情や意図が共有されている土壌があります。お互いが感覚を「内包」し合えている関係では、たとえ意見の違いがあっても、軸はぶれず、支え合う姿勢が自然と生まれるのです。

ですから、夫婦仲を確認することは、何か問題が起きたときの「責任の所在」を追及するためではありません。むしろ、まだ何も起きていない段階で、地盤の状態を確認するための行為です。

アーロンの「重なりの円」は、毎日見る必要はありません。ただ、半年に一度でも、一年に一度でも、静かに立ち止まって「私たちは、今どの円にいる?」と考える。その小さな問いが、家庭の地盤を強固にしていきます。

家庭内の問題は、目に見えるところから始まるとは限りません。大切なのは、目に見えないつながりを見逃さず、少しでも「今よりも近づく」努力を夫婦で共有していくことです。それが結果的に、子どもにとっても落ち着ける場所を作ることにつながっていきます。夫婦仲は、子育てにおいて「背景」ではなく「中心」です。その中心がしっかりしているかを確かめることが、家庭の安定を築くための第一歩となるのです。

まとめ

今回取り上げた「夫婦仲」というテーマは、不登校という現象そのものから少し離れて見えるかもしれません。しかし、現場で多くのご家庭と関わる中で、私は何度も実感してきました。子どもが安心して前を向くためには、まず家庭という足場が安定していなければならないということ。そしてその足場の要が、夫婦のつながりであるということです。

アーサー・アーロン教授の「自己への内包」の理論と、それをもとにした“円の重なり”というシンプルな図は、私たちが日常の中で見落としがちな「心の距離感」に気づかせてくれます。それは、夫婦関係において「今、どの位置にいるのか」「どのくらい互いを感じ取れているのか」を、具体的に可視化する手段でもあります。

夫婦仲を確かめるという行為は、決して責め合うためでも、関係を再構築しなければならないという義務感から行うものでもありません。ただ、「気づく」ための行為です。自分と相手の間にどれだけ感覚が通い合っているかを知ること、それだけでも家庭の空気は少し変わります。そしてその変化は、必ず子どもにも伝わります。

子どもが抱える不安や不調は、外からの刺激や学校との関係だけでなく、家庭内の“気づかれない圧”が原因であることも少なくありません。その圧力を減らし、家庭をもっと柔らかく、安心できる空間にするためには、まず夫婦がお互いを「感じ取ろうとする」ことが必要です。

夫婦の距離が縮まると、親子の距離も自然と整います。無理に完璧を目指す必要はありません。ただ、今より少しだけ、相手の感覚に目を向ける。その小さな姿勢の積み重ねが、家庭の空気を変え、子どもが安心して「また動いてみようかな」と感じられる足場をつくっていくのです。

【国内最多の登校支援実績】トーコについて

私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。

「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。

それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。

無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。

-記事の見出し画像-300x157.png)