【調査報告】不登校リスクの高い家庭の特徴

こんにちは。ToCoの不登校カウンセラー、竹宮です。

今日は「不登校リスクの高い家庭の特徴」について書きたいと思います。

不登校と聞くと、多くの方が「学校に何か問題があったのかな」と想像するかもしれません。もちろん、学校での人間関係や学業のプレッシャーは大きな要因になります。でも、それだけではありません。

私たちToCoでは、これまで年間1,000世帯以上のご家庭を支援してきました。そして、支援の中でアンケート調査も行った結果、不登校の「きっかけ」と「継続の要因」には、少し意外な傾向が見えてきました。

今日はその調査結果をもとに、「どんな家庭に不登校リスクが高まりやすいのか」、そして「どうすればそのリスクを下げられるのか」について、一緒に考えてみたいと思います。

目次

- 不登校要因の調査結果

- 不登校解決の一般論に潜む落とし穴

- 不登校リスクが高まりやすい家庭には、どんな共通点があるのか?

- 継続登校に向けた小さな工夫

- 「うまくいかない時期」こそ、リスクを減らすチャンス

- 明確な“解決策”がないからこそ、大切にしたいこと

不登校要因の調査結果

ToCoは、継続登校まで支援させていただいた1,092世帯にアンケートを取りました。

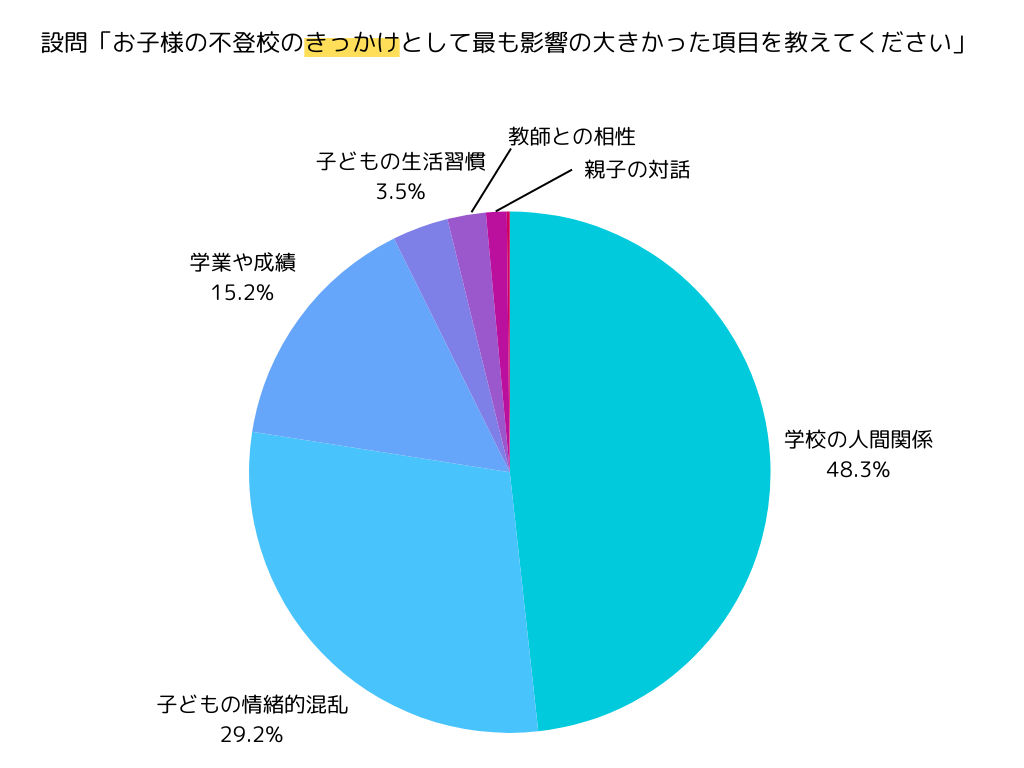

「不登校のきっかけ」と「継続要因」を尋ねたところ、以下のような結果になりました。

【不登校のきっかけ】(最も影響が大きかった項目)

1位:学校の人間関係(527件)

2位:子どもの情緒的混乱(319件)

3位:学業や成績(166件)

4位:子どもの生活習慣(38件)

5位:教師との相性(26件)

6位:親子の対話(14件)

7位:学校の規則やイベント(2件)

この数字を見て、「やっぱり人間関係か」と思った方もいるかもしれません。

確かに、最初の“きっかけ”としては人間関係の影響が最も大きいです。

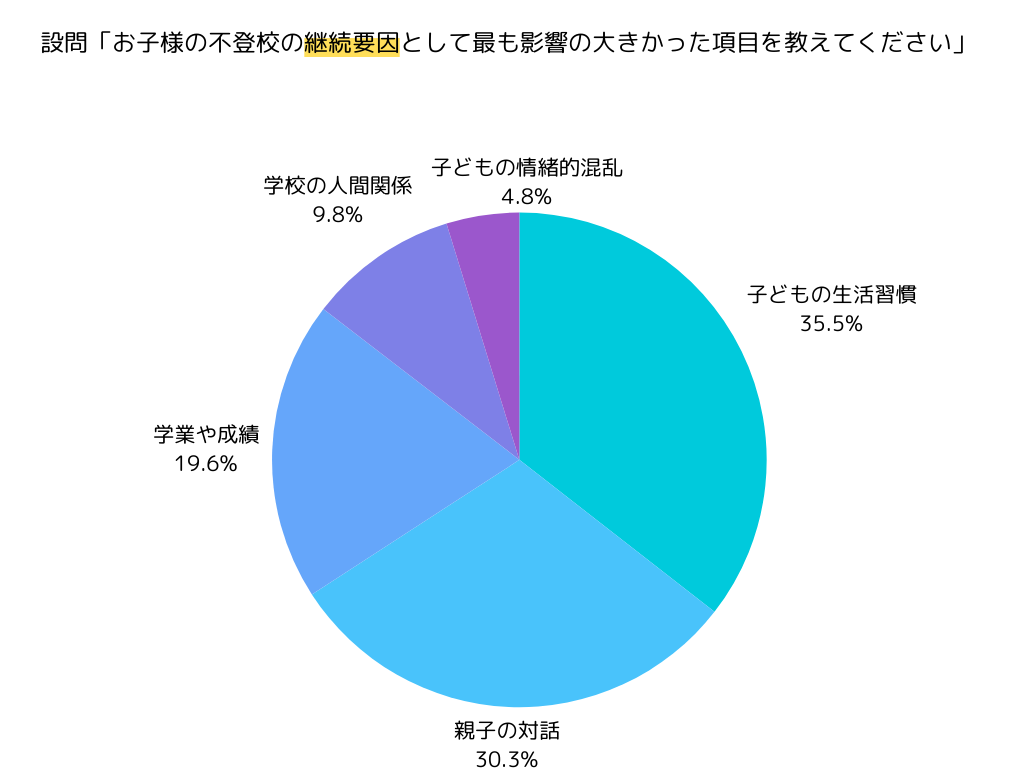

ですが、注目すべきは「継続の要因」です。

【不登校の継続要因】(最も影響が大きかった項目)

1位:子どもの生活習慣(388件)

2位:親子の対話(331件)

3位:学業や成績(214件)

4位:学校の人間関係(107件)

5位:子どもの情緒的混乱(52件)

6位・7位:学校の規則や教師との相性(0件)

最も多かったのは「子どもの生活習慣」、次に「親子の対話」でした。つまり、学校に行けなくなった理由と、行けない状態が続く理由は、違うということです。

不登校解決の一般論に潜む落とし穴

見守り続けることのリスク

よくある不登校に悩む保護者へのアドバイスに、「子どもが学校に行けなくなったら、まずは休ませてあげてください」というものがあります。

これは決して間違いではありませんし、必要なケースも多いです。

でも、この言葉が「とりあえず何もしなくていい」という印象を与えてしまうことがあります。

気持ちが落ち着くまで、様子を見る――それ自体は大切ですが、時間が経つと別の問題が出てくるのです。

その一つが、生活リズムの崩れです。

最初は「朝起きられない」「夜眠れない」という程度だったものが、2週間、1ヶ月と経つうちに、「昼夜逆転しているから登校できない」「何をするにもやる気が起きない」状態になってしまう。

この段階に入ってしまうと、本人の中に「行きたい」という気持ちが少し出てきたとしても、体がついていかないことが多いです。

親子の対話は“多ければいい”ではない

もう一つ、見落とされがちなのが「親子の対話」です。

不登校の継続要因として2位になったこの項目ですが、「家ではたくさん話しているつもりなんですが…」という保護者の方も少なくありません。

実は、親子の対話には“質”が大きく関係します。

たとえば、子どもの話にすぐアドバイスで返してしまうと、「話してもどうせ説教される」と感じて口を閉ざすようになります。

また、子どもが感じていることを、親が「そんなこと気にしなくていいよ」と軽く流してしまうのも、よくあるすれ違いです。

本人の中では深刻な問題なのに、それを軽く扱われたと感じた瞬間に、心の扉が閉じてしまいます。

「どうしたの?」「最近、元気ないけど大丈夫?」と聞くよりも、「今朝は寒かったね」とか、「お昼は何食べようか」みたいな、日常的な話から始めるほうが、かえって会話がしやすくなることもあります。

不登校リスクが高まりやすい家庭には、どんな共通点があるのか?

ToCoでの支援経験と調査結果を照らし合わせていくと、「このタイプの家庭は、少し注意が必要かもしれない」と感じるパターンがあります。

いくつかの例をご紹介します。

① 子どもの生活リズムにあまり関与していない

これは、共働きや忙しい家庭に多く見られます。

朝は各自バラバラに起きて準備し、夜も遅く帰ってきた親と、すでにスマホやゲームに集中している子どもが、あまり交わらずに一日が終わる。そんな日が続いているケースです。

生活習慣というと、「夜ふかしがよくない」といった話に矮小化されがちですが、本質はそこではありません。

「生活にリズムがある」ということは、「次に何があるかが予測できる」「誰かと一緒に動く」ということです。

それが薄れてくると、子どもの中で「社会とのつながり」の感覚がだんだんと希薄になります。

② 子どもとの雑談が少ない

「うちは親子の対話はできている方だと思います」というご家庭でも、その内容を聞いてみると、「将来の話」「進路の話」「なぜ学校に行けないのか」といった“重たいテーマ”が中心になっていることがあります。

もちろん、それらの話が悪いわけではありません。

ただ、常に“答え”を探す対話だけになってしまうと、子どもは疲れてしまいます。

「何を話すか」よりも、「話す時間を一緒にどう過ごすか」。この視点を持つことで、親子の会話はもっとラクになります。

③ 良かれと思って、言いすぎてしまう

「本当は行きたいって思ってるでしょ?」「明日こそは行こうよ」

このような言葉は、親として自然な気持ちから出るものだと思います。

でも、子どもにとっては「気持ちをわかってもらえてない」と感じることもあります。

子どもが動き出すには、「気持ちの準備」と「実際に動ける状態」の両方が必要です。

どちらか一方だけがあっても、登校にはつながりにくいのです。

継続登校に向けた小さな工夫

では、具体的にどんなことを意識すればいいのでしょうか?

ここでは、どのご家庭でも取り入れやすい、小さな工夫を3つご紹介します。

① 朝の「おはよう」は同じ時間に

「毎朝、7時半に“おはよう”だけ言う」と決めてしまうのも一つの方法です。

子どもが起きていようと寝ていようと、関係ありません。

毎日同じタイミングで、同じ声がかかること。

これは、生活の中で“予測できる安心”を作ることにつながります。

② 話さなくても、同じ場所に“いる時間”を増やす

会話のハードルが高いときは、無理に言葉を交わさなくても構いません。

たとえば、同じ部屋で別々のことをする時間を、少しずつ増やしてみてください。

一緒にテレビを見る、同じ机でお互い違う作業をする、ただそれだけのことでも、「自分は一人じゃない」という感覚につながります。

③ “目的のない外出”をしてみる

「買い物ついでにちょっと外の空気を吸いに行く」くらいの軽い外出を提案してみてください。

登校に直結しなくても、体を外に出す感覚を取り戻すことが、回復への第一歩になります。

「うまくいかない時期」こそ、リスクを減らすチャンス

ここまで読んでいただき、「うちは全部当てはまっているかも…」と不安になった方がいたら、安心してください。

むしろ、今気づけたことが、とても大きな一歩です。

不登校のきっかけは、親がコントロールできるものではないことが多いです。

でも、「継続してしまう要因」は、少しずつ整えることができます。

生活習慣や親子の関係性は、変えようと思えば家庭の中で動かせるものです。

焦らなくて大丈夫です。できるところからでいいんです。

明確な“解決策”がないからこそ、大切にしたいこと

ToCoでは、ご家庭の状況に応じたサポートを行っています。

不登校要因の診断だけでなく、生活改善の支援や、学校との橋渡しなど、継続登校まで寄り添う支援をしています。

でも私たちが本当に大切にしているのは、“解決”よりも“回復”です。

「いつから行けるようになるのか」ではなく、

「その日まで、どうやって心を守るか」

「一緒に待つ時間を、どれだけ健やかに保てるか」

そんな視点を大事にしています。もし不登校にお悩みの方は、ぜひご相談ください。

【国内最多の登校支援実績】トーコについて

私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。

「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。

それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。

無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。