引きこもりを徐々に解消する遊び5選

不登校や引きこもりの問題に取り組む児童心理司の藤原と申します。

私は現在、不登校予防・再登校支援を専門に行うToCo株式会社の顧問も務めております。

自宅にこもる時間が長くなると、生活リズムだけでなく、外に出ることや人と関わること自体が大きなハードルになります。こうした状態にあるお子さんに「外に出よう」「人と話そう」と直接働きかけても、うまくいかないことがほとんどです。

そこで私が提案したいのは、「遊び」を通じて行動の範囲を広げていく方法です。

ここでいう遊びとは、気分転換や暇つぶしだけではありません。外に出るきっかけになり、親子の会話が自然に増え、自信や安心感を少しずつ回復できる仕組みとしての遊びです。

以下でご紹介する5つの遊びは、多くのご家庭のヒアリングから実際に効果があったものから厳選しています。

目次

- 1. レジャー施設で「できる」を体験する

- 2. 街中ビンゴで散歩に「楽しさ」を持たせる

- 3. 水平思考推理ゲームで「考える力」と会話を引き出す

- 4. 立体4目並べで「小さな勝負」を通して関わる

- 5. Switch/Wii Sportsで「体を動かす習慣」をつくる

- 遊びを通じた交流が、不登校の長期化を防ぐ

1. レジャー施設で「できる」を体験する

引きこもり状態のお子さんにとって、外に出ること自体が強いストレスになっている場合があります。そこでおすすめなのが、「スポッチャ」のような複合型レジャー施設です。バッティング、バスケ、カラオケ、ボウリング、アーチェリー、ゲーム……多種多様な遊びが一か所に集まっており、好きなものを自由に選べます。

学校のようにルールや他者との比較が求められる場所ではなく、「自分のペースで楽しめる場所」というのが最大の利点です。さらに、親が積極的に一緒に遊ぶことで、お子さんとの対話が自然と増えていきます。「今日はどれが楽しかった?」「次は何してみようか?」といった軽いやりとりを重ねる中で、親子の間にポジティブな共有感覚が生まれます。

また、スポッチャには「成功体験のハードルが低い」という特徴もあります。得意でなくても少しやってみるだけで「できた感覚」が得られやすい。そうした体験は、引きこもりによって低下しがちな自己効力感(=自分にはできるという感覚)を回復させるうえで重要な役割を果たします。

2. 街中ビンゴで散歩に「楽しさ」を持たせる

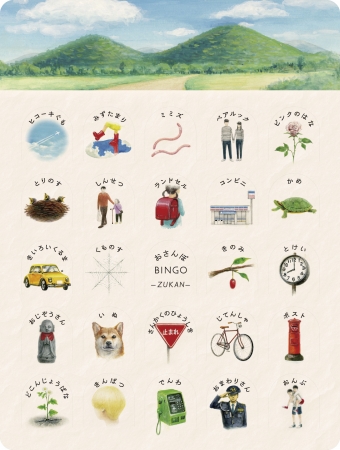

次に紹介するのは「街中ビンゴ」です。これは、あらかじめ作っておいたビンゴカードに「犬の散歩」「30階建て以上のビル」「丸いポスト」などの街中で見られる要素をマスとして配置し、親子でそれを探しながら散歩するという遊びです。

単なる散歩に出るのは難しくても、「ゲームをするために出かける」と目的が加わると、子どもは動きやすくなります。ゲーム感覚なので緊張が和らぎ、「やらされている」と感じにくいのです。探しながら歩くという軽いミッションがあるため、外の風景を意識的に見るようになり、頭も自然と働きます。

また、親子で「見つけた!」「あっちにありそう」とやりとりする中で、自然な会話が生まれます。これが大切です。

引きこもっていると、会話の数自体が減り、親子関係もぎこちなくなりがちです。街中ビンゴは、会話の糸口を作り直す実用的な仕掛けになります。

距離が長くなくても十分成立しますし、その日の気分や体調に応じて調整がしやすい点でも導入しやすい遊びです。

また慣れてきたら、ビンゴの内容を子どもと一緒に作ることもおすすめです。

続けて、室内でできる遊び3つを紹介いたします。それぞれが「対話を生む」「心理的負荷が少ない」「取り組みやすい」という観点から、引きこもり状態の緩和に役立ちます。

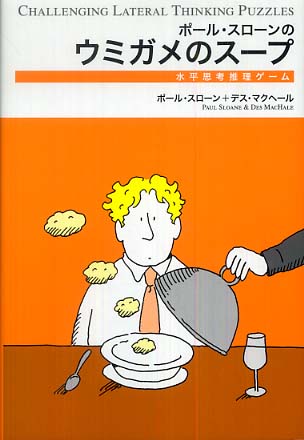

3. 水平思考推理ゲームで「考える力」と会話を引き出す

室内でも子どもの関心を引きやすいのが、「水平思考推理ゲーム」です。いわゆる“なぞなぞ”に近いのですが、質問を重ねながら真相に迫っていく形式のゲームで、遊びながら会話を増やすのに非常に適しています。

たとえば、出題者が以下のような問題を出します。

「部屋に6つのリンゴが籠に入っています。6人の子どもが1つずつリンゴをもらいました。

でも、籠の中にはリンゴが1つ入ったままです。なぜでしょうか?」

回答者は「リンゴは切ったり割ったりしましたか?」「誰かがリンゴを戻しましたか?」などとYes/Noで答えられる質問を繰り返して真相を探ります。

ここでおすすめしたいのが、ポール・スローンが手がける作品集で、大小さまざまな問題が収められています。

内容が重すぎたり難しすぎたりすると気分が落ち込みやすいため、ひねりが面白いものを選ぶのがポイントです。

この遊びの良いところは、正解がすぐに分からず、試行錯誤を重ねることで会話が自然と続くことです。また、相手の考え方を否定せず、「その発想面白いね」と受け止めることで、安心して言葉を交わせる関係性も築きやすくなります。

子どもが話す機会を失っていると感じているご家庭にとって、会話のきっかけをつくる実践的な手段になるでしょう。

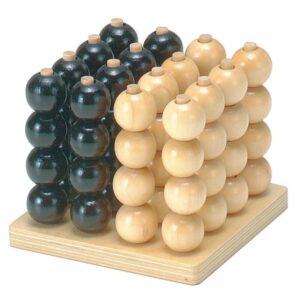

4. 立体4目並べで「小さな勝負」を通して関わる

遊びの中には、「勝ち負け」があるからこそ集中できるものがあります。けれども、不登校や引きこもりの状態にある子どもにとっては、敗北体験が逆効果になることもあります。そこでおすすめなのが、「立体4目並べ」です。

これは、縦・横・斜めだけでなく、立体的な配置も含めて4つ揃えるゲームで、数分で1ゲームが終わる手軽さがあります。最大のポイントは、「負けたときのダメージが少ない」という点です。短時間で決着がつき、負けたとしても「ちょっと見落としてた」といった感覚で済むため、対戦を繰り返すことへの心理的ハードルが低くなります。

また、1対1で向き合いながらも、あくまでゲームに集中できるため、直接的な会話が苦手なお子さんとも「関わる空間」を共有しやすくなります。遊びながら徐々に口数が増えてくるケースも少なくありません。

あまりにも喋らせようとせず、まずは「対話がなくても気まずくない関係性」をつくることが先決です。その足がかりとして、このような軽めの対戦ゲームは効果的です。

5. Switch/Wii Sportsで「体を動かす習慣」をつくる

最後に紹介するのは、家庭用ゲーム機を使ったスポーツゲームです。特に「Switch Sports」や「Wii Sports」のように、リモコンを振るだけでテニスやボウリングができるタイプのゲームは、動作がシンプルで、年齢や得意・不得意に関係なく一緒に楽しめます。

引きこもりの状態では、身体を動かす機会が極端に減り、気分の落ち込みや不眠などにもつながりやすくなります。しかし、「運動しなさい」と言われて素直に動く子どもはまずいません。そこで、「ゲームで遊んでいるうちに自然と体が動く」という仕組みが、本人の抵抗感を減らす助けになります。

また、得点を競ったり、ラリーを続けたりといった簡単な目標があることで、親子の中で笑いや達成感が生まれます。笑顔やちょっとしたリアクションのやり取りが続くこと自体が、家の中の雰囲気を和らげ、本人にとって「一緒にいるのが心地よい」と感じられる体験になります。

ゲーム機がすでに家にあるご家庭は、再起動のきっかけとして非常に使いやすいツールです。あくまで「共に遊ぶ」ことを意識し、親が主導しすぎないことがポイントです。

これらの5つの遊びは、「家の外に出る」「人と関わる」ことを、段階的に、そして自然な形で再開していくための手段として活用できます。

遊びを通じた交流が、不登校の長期化を防ぐ

これまでご紹介してきた5つの遊びは、いずれも「子どもを外に連れ出す」あるいは「関わりを取り戻す」ための実践的な手段です。そして、これらの遊びを通じて親子のやりとりが少しずつ回復してくると、もう一つ大きな変化が現れ始めます。それが、生活リズムの改善です。

不登校や引きこもりが長期化する背景には、昼夜逆転や活動時間の極端な減少といった、生活の構造自体の崩れがあります。

このような生活リズムの乱れは、ただの習慣の問題ではありません。夜型の生活が続くと、体内時計が狂い、気分や意欲、集中力といった面にも影響が出てきます。結果として、「外に出たくても出られない」「何かを始めようとしても体がついてこない」といった状態が固定化されてしまうのです。

しかし、日中に人と関わる時間が少しでも増えてくると、そのリズムに変化が生まれます。

たとえば、「午前中に街中ビンゴをする」「午後からスポッチャに行く」といった活動が入ることで、夜更かしを控えるようになったり、朝食をとるようになったりします。

ここに無理な働きかけはありません。「楽しいから起きる」「遊ぶ約束があるから起きる」といった前向きな理由で動き始めることが、長い目で見たときに最も効果的なのです。

また、遊びの中で生まれる親子の会話も重要な役割を果たします。「この子、こんなことを考えていたのか」「最近はこういうことに興味があるのか」といった発見を通して、親御さん自身も子どもの今の状態をより具体的に理解できるようになります。

そうした理解は、日常生活の中での声のかけ方や関わり方にも自然と反映されていきます。

繰り返しになりますが、不登校は放っておけば回復するものではありません。

特に、生活リズムが崩れ、家庭内の会話が減り、外との接点がなくなっていく状況が続けば、本人の「戻りたい気持ち」すら薄れていきます。だからこそ、いま親子で一緒に過ごす時間を遊びの中に設けることが、先を見据えた第一歩になります。

ほんの少しでも笑える時間、話せる時間、動ける時間があること。それが、明日の再挑戦につながっていきます。今回紹介した遊びが、今のご家庭に合う形で、小さな変化のきっかけとなれば幸いです。

【国内最多の登校支援実績】トーコについて

私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。

「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。

それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。

無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。